![]()

![]()

![]()

Cessa del Congo contro Venere di Kinshasa

![]()

![]()

di Salvatore Conte (2024)

Layla

Gallego voleva parlarmi, ma io non avevo la più pallida idea di cosa volesse.

Per la verità, non sapevo neanche chi fosse.

D’altra parte, in quell’eterogenea spedizione, in pochi si conoscevano tra loro.

Il meccanismo era stato messo in moto dal Dottor Monsen: lui solo conosceva tutti gli altri.

Mi aveva pagato bene, anche per non fare domande. Da me si aspettava che io facessi il mio lavoro di archeologo, e da parte mia stavo facendo qualcosa che avrei fatto anche senza essere pagato: cosa volevo di più?

La partecipazione all’impresa di un nutrito gruppo di gorilla non prometteva nulla di buono, questo era vero, ma da quelle parti occorreva proteggersi, e questo era altrettanto vero.

Quanto alla Gallego, ne conoscevo il nome, la bella faccia e il sorriso ammiccante, ma non avevo ancora capito che ruolo ricoprisse nella squadra di Monsen.

Una stagionata majorette o un rincalzo di lusso? Era presto per

sbilanciarsi.

Una stagionata majorette o un rincalzo di lusso? Era presto per

sbilanciarsi.

D’altronde, grazie al suo caschetto di capelli color mogano, sembrava l’unico componente della spedizione a essere in sintonia con la foresta amazzonica che ci inghiottiva da giorni; di più: sembrava una sorta di vessillo di quell’albero monumentale, l’oro rosso dell’Amazzonia, il legno più conteso al mondo per le insuperabili proprietà e l'irripetibile colore.

Sulla bandiera del Belize c’è scritto, ai piedi di un albero di

mogano: “sub umbra floreo”, “all’ombra (del mogano) fiorisco”; e, francamente,

all’ombra della Gallego sarei fiorito anch’io.

In mezzo a queste divagazioni, stavo per decidere se accettare il suo invito. L’appuntamento era nella sua tenda, dopo la cena.

Se il motivo della chiamata rimaneva incerto, d’altra parte il non andare sarebbe stato - di certo - una fesseria.

Dunque mi lasciai convincere senza troppe difficoltà: la avvicinai e le comunicai la mia decisione.

![]()

Dopo la cena al bivacco, mi ritirai nella mia tenda e feci

trascorrere dieci minuti.

Dopo la cena al bivacco, mi ritirai nella mia tenda e feci

trascorrere dieci minuti.

Quindi uscii, mi guardai intorno, mi diressi verso la tenda della donna e la chiamai sommessamente, da fuori: «Signora Gallego… sono il Dottor Gomez…».

«Venga dentro… la stavo aspettando.

Grazie per essere venuto».

«Di cosa voleva parlarmi?», cercai subito di arrivare al punto, non appena mi fui seduto a gambe incrociate, di fronte a lei.

«Non beve qualcosa?», la Gallego avvicinò una bottiglia. «Questo rum farebbe venire i brividi a un cadavere…

Non ci crede? Allora lo provi… non ho i bicchieri, però».

«Vuole dire che somiglio a un cadavere…?», cercai di sdrammatizzare e di mostrarmi a mio agio, nonostante non lo fossi affatto.

Mi diede il tempo di mandar giù un paio di sorsi e tornò al punto: «Non intendevo questo, ma il condizionamento della civiltà è un peso enorme nelle relazioni sociali… e lei sembra essere uno dei pochi uomini civilizzati di questa missione. Spero tuttavia per entrambi che la civiltà non le abbia dato alla testa…», e nel muoversi per riporre in disparte la bottiglia, perse l’equilibrio e mi cadde addosso; non avevo ancora capito se si fosse trattato di una mossa volontaria, quando mi sfiorò il sesso con mano esperta, rovesciandomi per terra.

Fu allora che il mio dubbio divenne ridicolo: quell’aspetto rassicurante, da cinquantenne per bene, era solo la facciata di una donna scaltra e disinvolta.

«Qualunque altro uomo, civilizzato o meno, non esiterebbe a divorarmi, Dottor Gomez, specie in questa giungla desolata… e invece lei è fermo, inquieto, ed è per questo che l’ho chiamato: lei non solo è un individuo civilizzato, ma anche un uomo nel senso più compiuto del termine…

Ora però mi baci, la prego…».

La sua voce, il corpo soffice e caldo, gli occhi penetranti, non ammettevano indugi.

Lei mi incoraggiò ad andare oltre, io cercai di trattenermi, perché era l’unica donna della compagnia e non mi andava di esporla a situazioni imbarazzanti.

C’era troppo silenzio nell’accampamento e certi rumori sono inconfondibili…

Ma non riuscivo a fermarmi e lei non voleva che io lo facessi.

Ci liberammo dalle camicie umide di sudore e fummo a contatto, petto contro petto.

Sarebbe bastato toccarla, sarebbe bastato guardarla, sarebbe bastato sognarla, ma a me capitavano tutte le cose insieme, troppo insieme, e non riuscivo bene a comprendere quello che facevo, come uno che abbracci l’acqua senza saper nuotare.

Le esplosi dentro senza rendermene conto.

E rimasi a guardarla, quasi inebetito.

Per fortuna l’acqua era bassa.

Fu lei a disimpegnarsi. Sembrava aver recuperato in fretta il suo autocontrollo.

Si rivestì.

Io ero ancora inerte.

«Era di questo che voleva parlarmi?».

«Certe cose valgono più di mille parole.

Vede… io sono da sola in questa avventura.

E dunque sto tastando il terreno intorno a me», continuò la donna. «Ma non preoccuparti... la civiltà non ti ha annebbiato del tutto», era stato più difficile arrivare al “tu” che alle sue cosce.

«C’è altro che devi dirmi, Layla?».

«No, abbiamo parlato abbastanza».

«Allora… a domani… e grazie per il rum».

«A domani, Pablo».

Chi era, dunque, Layla Gallego?

E che cosa ci faceva in quel posto?

Mi addormentai senza che queste domande potessero minimamente intaccare la mia febbricitante estasi.

![]()

Il giorno dopo, di nuovo in marcia, il Dottor Otto Spengler

attaccò bottone parlandomi del suo famoso avo.

Il giorno dopo, di nuovo in marcia, il Dottor Otto Spengler

attaccò bottone parlandomi del suo famoso avo.

Non avevo mai letto “Il Declino dell’Occidente”, perché m’era sembrato superfluo approfondire una questione fin troppo chiara.

Tuttavia, Spengler Jr. insisteva nel decantarmi tutte le qualità dell’opera.

Da parte mia,

per non sembrare scortese, facevo finta di ascoltarlo e

in mezzo alle sue parole, come pronunciate da un pesce, riflettevo sulla mia

fulminea ascesa.

Giunto il crepuscolo, e consumata la solita cena al bivacco, rimasi deluso dal

fatto che Layla Gallego non avesse niente da

dirmi, quella sera.

Mentre leggevo degli appunti nella mia tenda, uno strano senso d’inquietudine mi colse, quasi d'improvviso.

Tergiversai per qualche minuto, poi quella sensazione aumentò di intensità e mi decisi a fare qualcosa. Niente mi impediva di farle visita. Mi incamminai verso la sua tenda. Il passo era veloce, ma non capivo che fretta avrei dovuto avere.

«Signora Gallego…», chiamai sottovoce, da fuori.

Nessuna risposta, nessun rumore dall’interno, nessuna luce.

Non era detto che fosse nella sua tenda, naturalmente.

Ma qualcosa mi spinse dentro.

Entrai e la vidi distesa sul giaciglio, voltata di fianco, sul lato esterno.

Poiché non si era accorta della mia presenza, esitai, pensando per un attimo che stesse dormendo, ma sentivo che qualcosa non andava.

Mi mossi in avanti e le scossi leggermente la spalla.

Bastò quella leggera pressione affinché il corpo della donna si ribaltasse supino…

Mi mancò il fiato…

Un manico di pugnale sporgeva dallo stomaco di Layla Gallego!

La lama era affondata quasi interamente.

Accesi subito la lampada a gas.

La Gallego aveva gli occhi pietrificati, ancora carichi dello stupore con cui era stata sorpresa dal suo assassino.

La bocca era aperta in maniera innaturale. Un rivolo di sangue le colava dal labbro.

Quasi mi spaventai quando vidi sbattere le palpebre, ormai pensavo fosse morta, e forse lo era, forse era stato soltanto un sussulto.

Il cuore pulsò forte. Cercai conferme. Speravo che fosse ancora viva.

«Layla…», ero quasi più morto di lei.

Gli occhi della donna ebbero un altro sussulto, un tenue alito di vita prese forma nel suo sguardo spento: mi aveva visto o sentito, e forse riconosciuto…

L’assassino aveva colpito da poco. Io ero disarmato. Lei non era in condizione di parlare. L’omicida aveva creduto che fosse morta.

Dopo questi pensieri mal collegati, l’adrenalina cominciò a entrare in circolo e ciò mi diede la forza per pensare soltanto a qualcosa di utile. La collera sostituì qualsiasi altra emozione.

«Layla, devi stare calma, sono io, Pedro, capito?».

Uscii dalla tenda e urlai verso due gorilla poco distanti: «Sicurezza! Presto, c’è un’emergenza!», sperando non fossero loro gli assassini.

«Allarme! Allarme! Venite tutti qui, presto!», decisi di evitare questo rischio.

Il campo entrò subito in fibrillazione, dopo le mie urla.

Tornai dentro, accanto a Layla.

In pochi attimi fu lo stesso Monsen a entrare nella tenda. Imprecò selvaggiamente. Sembrava sincero. Io, però, diffidavo di tutti, chiunque poteva essere l’assassino, e non ne conoscevo il movente.

Nella spedizione non c’era alcun medico. Si poteva contare soltanto su una cassetta del pronto soccorso: davvero troppo poco per Layla, ma meglio di niente.

Monsen ordinò ai suoi di portarla immediatamente.

Io rimasi attaccato alla Gallego, perché l’assassino avrebbe cercato di infliggerle il colpo di grazia, qualora non fosse presto deceduta a causa della prima pugnalata.

Nell’irreale attesa, mi sembrò di percepire una morbosa eccitazione correre di bocca in bocca per l’accampamento. In un lampo si diffuse la notizia che la bella Layla Gallego era stata accoltellata a morte.

Il Dottor Monsen, laureato in economia, cercò di farle dire qualche parola, ma inutilmente. Tuttavia ciò sembrava dimostrare che fosse estraneo all’omicidio, o almeno alla sua esecuzione, perché tutto lasciava pensare - in caso contrario - che non avrebbe sollecitato il nome dell’assassino alla sua stessa vittima.

La cassetta era arrivata.

Usammo i sali sintetici per cercare di rianimarla, ma la cosa non ebbe molto successo.

Era chiaro che non avremmo estratto il pugnale, almeno per il momento. Sarebbe stata un’azione delicatissima, che avrebbe potuto stroncarla definitivamente.

Mentre stringevo la mano di Layla e osservavo lo sforzo della donna, costretta a lottare come una tigre per non lasciarsi andare, mi venne un’idea: chiesi l’intervento dei cani.

Uno di questi annusò il manico del pugnale e si diresse senza esitazioni verso una tenda dell’accampamento.

Era quella di Otto Spengler!

Non lasciai la mano di Layla, ascoltavo le voci.

Lui non c’era, fu chiamato ad alta voce, ma nessuno rispose.

Monsen ordinò di braccarlo con i cani.

Dunque tutto faceva supporre che fosse lui il crudele assassino che aveva colpito la Gallego, anche se poteva avere dei complici o dei fiancheggiatori rimasti nell’ombra.

E perché diamine si era fatto scoprire così facilmente? Aveva agito d’impulso o secondo un piano?

Dovevo rimanere sospettoso e vigile.

«Layla… è stato Otto Spengler a colpirti?», era soprattutto un modo per cercare di mantenerla cosciente.

La Gallego chiuse le palpebre. E le riaprì, per fortuna. Era stato lui, dunque, quel porco di tedesco che si vantava di discendere da Oswald Spengler e che mi aveva avvicinato con la scusa del libro…

Aveva ammazzato Layla, la donna che m’aveva portato sulla luna…

Gli sguardi di coloro che entravano nella tenda e posavano gli occhi sulla donna erano sconsolati. Sembravano dire tutti la stessa cosa: che non ci fosse più molto da fare.

Io, però, non la guardavo con eccessiva compassione, avevo fiducia in lei, e lei stringeva la mia mano, specie nei momenti più difficili: aveva capito che non l’avrei mollata, che la scopata aveva funzionato e che al tempo stesso non era servita a nulla.

L’omicida le aveva affondato il pugnale nello stomaco con rabbia, con un gesto che sembrava carico di risentimento personale, non c’erano molti dubbi a riguardo. Poi forse, per la fretta di andarsene, aveva tralasciato di controllare la morte della donna, oppure si era semplicemente sentito sicuro di averla stroncata.

Paura della fine e frustrazione erano i sentimenti che sembravano lacrimare dagli occhi di Layla Gallego. Ma su tutto spiccava il suo sguardo ammutolito, la sua incredulità di fronte alla scaltrezza dell’assassino che l’aveva sorpresa senza che lei potesse accennare la minima reazione.

Cercai di ricostruire quei momenti fatali: Spengler la chiama sottovoce da fuori, come avevo fatto io la sera prima, lei lo fa entrare, lui si accomoda e parlano; lei è seduta sul giaciglio, lui fa finta di mostrarle qualcosa e invece - fulmineo e letale - tira il fuori il pugnale e la colpisce, tappandole la bocca con l’altra mano per impedirle di urlare; poi attende che gli occhi della donna fissino il vuoto, quindi ne rovescia sprezzante il corpo dalla parte opposta alla sua, per non guardarla più negli occhi, o per avere più tempo per allontanarsi indisturbato; prima di andarsene, spenge la lampada a gas, pensando che il corpo venga ritrovato il giorno dopo.

Interruppi qui i miei pensieri e asciugai il rivolo di sangue che le colava dal labbro e il sudore freddo che le ammantava fronte, collo e petto.

Stava soffrendo molto, a ogni respiro, a causa della lama ancora immersa in corpo. Decidemmo di praticarle un’iniezione di morfina. Venivo ascoltato, perché lei stringeva la mia mano.

Ero spaventato dall’idea di estrarre il pugnale. Non sapevo come fare e degli altri non mi fidavo. Almeno così continuava faticosamente a vivere.

I gorilla di ritorno dalla caccia all’uomo annunciarono a Monsen che Spengler era stato catturato. Il capo della spedizione intendeva interrogarlo subito. Io rimasi accanto a Layla e nel mentre cercavo di farmi venire qualche idea su cosa fare di lei.

![]()

Alla fine un’idea mi venne, ma avrei dovuto farla digerire al Dottor Monsen e anche a me stesso, che l’avevo partorita in un momento di follia.

Purtroppo quando ci si perde tra le braccia di una donna come Layla, tutto il resto appare indegno di essere difeso, incluso il proprio io.

Monsen rientrò nella tenda dopo pochi minuti: evidentemente Spengler aveva cantato senza fare tante storie.

L’espressione del capo spedizione era in qualche modo imbarazzata, come se dovesse farmi digerire qualcosa che non avrei gradito.

D’altra parte io intendevo fare lo stesso con lui, quindi forse saremmo stati pari.

«Spengler ha confessato. È stato lui. Ma il movente è pazzesco. E tuttavia, Dottor Gomez, lei capirà come io debba far prevalere gli interessi della mia spedizione. Comprendo che lei fosse “in contatto”, diciamo così, con la Signora Gallego, ma questo non deve farle dimenticare per quale motivo lei si trovi qui adesso e i suoi obblighi nei miei confronti…».

Non avevo intenzione di arrabbiarmi, pensavo esclusivamente a salvare Layla, se rimaneva una sola possibilità di farlo.

«Mi dica tutto, Dottor Monsen. La sorte di Spengler non mi interessa, purché lei non trascuri di aiutare la Signora Gallego».

«Ebbene, può sembrare assurdo, ma Spengler ha colpito la Gallego per propiziare un rito magico. Non sono un esperto di queste cose, Dottor Gomez, ma Spengler tenterà stanotte di entrare in contatto con lo spirito di Jack Sanders, per farsi rivelare dove egli nascose l’oro dei selvaggi prima di lasciarci la pelle… perché fu una donna bianca, di grande bellezza, con i capelli color mogano, l'unica a essere risparmiata dai selvaggi.

E tuttavia, ne sia certo, alla fine della missione Spengler risarcirà, con la sua parte di tesoro, i danni che ha provocato. Lo garantisco io. Non voglio dissidi fra i miei uomini».

Rimase in attesa della mia risposta, ma era inutile obiettare: era fin troppo chiaro come Monsen fosse accecato dalla brama dell’oro e del tutto indifferente alla sorte di Layla. D’altronde i gorilla che si era portato appresso rispondevano a lui soltanto e perciò non potevo alzare troppo la cresta.

Dovevo preoccuparmi di ottenere ciò che volevo, e basta. La mia missione archeologica era finita: ora ne iniziavo un’altra per cercare di salvare la pelle a una donna.

Quelli che Monsen aveva qualificato come selvaggi erano in realtà i membri di una popolazione indigena di origini molto antiche, che abitava quella regione adottando standard di vita che apparivano primitivi agli occhi degli osservatori occidentali.

Tuttavia questa gente rappresentava l’ultima speranza per Layla. I loro guaritori possedevano conoscenze molto avanzate, anche se venivano minimizzate dalla scienza ufficiale, perché in contrasto con gli interessi economici dell’Occidente.

A me di quella diatriba tra forme di civiltà opposte non interessava nulla: il mio scopo era di tenere in vita Layla e non potevo trascurare l’ultima chance che le rimaneva, anche se questo significava andare incontro a un pericolo mortale, a causa dell’odio, ben giustificato, che quel popolo nutriva verso i bianchi.

«Dottor Monsen, comprendo le sue ragioni. Tuttavia lei è uomo d’onore e quindi capirà che è mio dovere tentare tutto il possibile per salvare la vita della Signora Gallego. E non vedo altre possibilità se non quella di rivolgermi agli indigeni di questa regione. Le chiedo di aiutarmi, ma sarò io solo a rischiare il contatto».

Monsen era visibilmente contrariato.

«Può aspettare domattina?».

«No, ho urgente bisogno di trasportare la Signora Gallego lontano dal campo per fare in modo che gli indigeni si mostrino. Stanno sicuramente seguendoci sin da quando siamo entrati nel loro territorio, ma sono intimoriti dai suoi uomini e aspettano nell’ombra».

«Ma è un suicidio!».

«Devo tentare».

«Come vuole, Dottor Gomez, la pelle è sua.

Ma si ricordi che di belle donne ce ne sono tante in Sud America…».

Forse contento di liberarsi d’un sol colpo di due ospiti ormai ingombranti, mise a mia disposizione un paio dei suoi uomini; con l’aiuto di questi, dopo che fu approntata una barella di fortuna, trasportai la Gallego abbastanza lontano dal campo e feci rimontare la tenda e accendere un nuovo fuoco.

Ringraziai i gorilla, e quando se ne furono andati, mi adoperai per tirar su una sorta di totem della pace, utilizzando alcuni segni simbolici di quella cultura primordiale. Lasciai partire anche qualche urlo, pronunciando i nomi dei loro Dei.

Quindi rimasi in attesa accanto a Layla, resa semicosciente dalla morfina.

Passò meno di mezzora e la punta di una lancia fece capolino all’interno della tenda…

L’arma era brandita da un ragazzo forte e agile.

Se era finita, l’avrei saputo molto presto.

Alzai lentamente il braccio libero, mostrando la mano aperta, ma l’attenzione del giovane fu immediatamente catturata dalla donna con un pugnale immerso nello stomaco.

I suoi occhi intelligenti mostrarono subito di aver afferrato la situazione. I bianchi non avrebbero mai concepito una trappola del genere: troppo elaborata. Per loro le donne erano solo un intralcio.

I suoi occhi si ammorbidirono. Si avvicinò a Layla e sembrò assicurarsi che respirasse ancora.

In segno di pace depose la lancia a terra e disse qualcosa ai suoi compagni, evidentemente in attesa all’esterno.

Quindi si sedette di fronte a me.

Abbassai il capo per ringraziarlo e protesi la mano in segno di amicizia, ma lui non la strinse e indicò la donna. Lo faceva per lei. Mi stava dicendo che lo faceva per lei.

Il piano procedeva meglio di quanto pensassi. E se non mi sbagliavo, il giovane guerriero aveva fatto chiamare un guaritore.

Non molto dopo ne ebbi la conferma.

Riuscii a notare l’arrivo di un anziano, disteso su una specie di lettiga.

Ma non era ferito.

Data la sua età avanzata, gli indios avevano fatto in questo modo per andare più spediti.

Appena vide la donna, trasalì. Era rimasto colpito sia dalla bellezza di Layla che dalla crudeltà della ferita che le era stata inferta. Imprecò sottovoce. Sembrava scandalizzato. Si rivolse al giovane guerriero con un tono minaccioso. Questi cercò di farmi capire qualcosa: si passò il taglio della mano alla gola, simulando uno sgozzamento. Avrebbero ucciso qualcuno, forse cominciando da me…

«Tu non avere paura, uomo bianco», il Guaritore intuì i miei pensieri senza neppure avermi guardato in faccia; parlava la mia lingua in maniera più che passabile.

«Io ho paura per la mia amica».

«Tu ora zitto. Come chiamare tua amica?».

«Layla. Layla Gallego».

«Layla Gallego», ripeté sottovoce.

Il Guaritore preparò pozioni e unguenti.

Le fece bere qualcosa, molto lentamente.

Poi si concentrò, come in trance. Fece un cenno e il giovane guerriero, rimasto in attesa, immobilizzò la donna, lasciandomi tenere la mano.

Stava per cominciare la parte più difficile. Il Guaritore aveva deciso di estrarre il maledetto pugnale.

Applicò un unguento intorno alla lama.

Quindi, come rimanendo in ascolto di un suono di bassissima intensità, cominciò a sfiorare il manico dell’arma, stringendolo a poco a poco, fin quando sembrò che la sua mano fosse diventata una cosa sola col pugnale stesso.

Mezzo centimetro, mezza unghia alla volta, valutando in ciascuna occasione la reazione di Layla, e compensando l’emorragia con un denso unguento verde, il Guaritore estrasse il maledetto pugnale dal corpo della donna. La sua mano rimase a tamponare la ferita che si richiudeva su sé stessa.

Layla tremava come una foglia d’autunno, il volto scolorito in un pallore mortale. Io stavo per vomitare.

Eppure, dopo il terribile stress, la respirazione della Gallego si stabilizzò e i suoi occhi mi guardarono come attraverso un sogno: si era liberata di un grosso peso, non credeva di sopravvivere tanto.

Anche il Guaritore tremava. Come un vero medico, aveva assorbito su di sé la sofferenza e la paura del ferito, ed era perciò esausto.

Ciò nondimeno, continuava a premere la mano sulla ferita di Layla.

Un denso unguento verde, simile a un mastice gommoso, la ricopriva interamente. Da questo strato di mastice non filtrava nemmeno una goccia di sangue, la tenuta era ermetica. Era semplicemente straordinario!

Rimaneva più che aperta la questione dell’emorragia interna, ma a quel punto c’era una piccola possibilità di salvarla.

![]()

Quella lunga notte non era finita.

Si udirono spari e urla. Provenivano dall’accampamento. Forse gli indios erano entrati in azione.

C’era fermento intorno alla tenda.

Infine, il giovane guerriero mi fece cenno di seguirlo. Io mi mostrai titubante.

«Curare io Layla Gallego. Tu conoscere uomo che ha colpito lei?», domandò il Guaritore.

«Lo conosco», e a quel punto non potei evitare di seguire il guerriero.

Mi condusse verso l’accampamento.

O quel che ne rimaneva…

Intorno a me si stendevano morte e sangue.

Era stato un massacro.

Il Dottor Monsen, però, era ancora in piedi e quando mi vide gesticolò al mio indirizzo: «Dottor Gomez! Dottor Gomez, parli a questi selvaggi! Faccia qualcosa! O ci scanneranno come maiali!».

Mi avvicinai.

«Questa gente vuole sapere chi ha pugnalato la Signora Gallego, Dottor Monsen».

«Ebbene, noi lo sappiamo, non è vero? Venite, venite, vi mostrerò io l’assassino…».

Monsen si diresse verso la tenda di Spengler e lo trovò nei pressi, riverso a terra, cadavere, con una lancia nella schiena: «È lui! È stato lui!».

Gli indigeni gesticolavano e cercavano di farsi capire. Nervosi.

«Vogliono sapere perché non è stato lei a punire il colpevole, Dottor Monsen».

Il capo della spedizione impallidì. Balbettò qualcosa, poi cercò di inventare qualcosa di decente: «Gomez, lei conosce la verità! Lei deve raccontare a questi selvaggi tutta la verità! Io l’avevo imprigionato, in attesa di sottoporlo a un regolare processo. Noi non siamo dei selvaggi. Tra persone civili non si usano processi sommari… Gomez, glielo dica!».

Aveva perduto una piccola parte della sua tracotanza, ma pensava ancora di condurre il gioco.

Gli indios mostrarono i polsi di Spengler: erano liberi e privi di segni. Solo la morte l’aveva imprigionato.

«Ci stanno dicendo che il prigioniero non ha sofferto alcuna prigionia», in fondo la situazione era grottesca.

«E dove poteva scappare? Ma c’erano due guardie a sorvegliarlo! Lo giuro! Racconti tutta la verità, Gomez, la prego!».

«D’accordo, Dottor Monsen, racconterò la verità, ma lei è sicuro di volerlo davvero?».

«Quello che vuole lui non ha importanza.

Parla, straniero. Ti ascolto», dalla penombra emerse un possente guerriero, che dall’autorità del portamento doveva essere il capo degli indios; si era espresso perfettamente.

Monsen fu messo in ginocchio con la faccia schiacciata a terra.

Salutai con la mano aperta e cominciai a parlare: «Quest’uomo mi ha chiesto di dire la verità. Tu mi hai chiesto di dire la verità. L’uomo con la lancia nella schiena», e lo indicai per distinguerlo dagli altri, «si chiamava Otto Spengler ed è stato lui a pugnalare la Signora Gallego; pare intendesse compiere un rito di magia nera, al fine di evocare l’ombra di Jack Sanders, un uomo bianco che saccheggiò i vostri tesori e li nascose nella giungla, prima di rimanere ucciso».

Soddisfatto dell'inizio, il capo mi esortò, con un cenno della testa, a proseguire.

«Io sono stato il primo a soccorrere la Signora Gallego, e grazie ai cani, che hanno fiutato l’odore dell'assassino, è stato possibile smascherare il colpevole. Tuttavia, il Dottor Monsen qui presente, il capo di questa spedizione, era il mandante di Spengler, perché interessato a ritrovare l'oro perduto».

«Non è vero! Sei un bastardo, Gomez! Un bastardo!», ringhiò da terra Monsen.

«Il nostro popolo punisce i capi più duramente dei servi», sentenziò il leader degli indios.

Il capo lanciò un urlo e dai suoi occhi si sprigionò una scintilla di fuoco.

Uno dei guerrieri si avvicinò con un machete e tagliò di netto la testa di Spengler; quindi ne smembrò i quattro arti.

Monsen era attonito.

Il capo si incamminò, seguito dai suoi, due dei quali trascinavano Monsen; anche io fui coinvolto e non pochi timori si affacciarono alla mia mente; il giovane guerriero mi posò una mano sulle spalle per rassicurarmi.

Così, aiutando Layla, avevo aiutato me stesso.

Dopo una breve marcia, il gruppo raggiunse i limiti di una palude.

Un guerriero si arrampicò su un grande albero i cui rami si protendevano sopra la mefitica superficie dell’acqua; per sicurezza si legò la vita a una liana.

Quindi un compagno gli passò gli arti di Spengler, uno alla volta.

Il guerriero sul ramo lanciò in acqua gli arti, il più lontano possibile dalla sponda, quindi afferrò anche la testa; in pochi istanti la palude si animò di voraci coccodrilli; quando le acque ne pullularono, il guerriero lanciò per aria anche la testa di Spengler, intorno a cui, prima che toccasse la superficie dell’acquitrino, scattarono le fauci orrende di quelle primitive bestie, in gara tra loro per aggiudicarsi il boccone, in una furibonda tempesta di acqua zampillante.

La parabola dell’Occidente aveva toccato il fondo.

Poi fu la volta di Monsen. Fu legato come un salame e issato a forza sul grande ramo. Quindi fu spinto verso la sua estremità, sulla punta delle lance.

Cercava di non perdere l’equilibrio e intanto invocava pietà, mentre sotto di lui i coccodrilli scivolavano in agguato sul filo dell’acqua.

In mezzo alle sue accorate suppliche, secchi colpi di machete risuonarono nella giungla. Non ci fu misericordia. I capi erano puniti più duramente dei servi.

Il ramo si incrinò, e poi - sotto il peso da maiale - si spezzò definitivamente.

Monsen cadde nel vuoto, ma ancor prima di sfiorare l’acqua, fu squartato in tanti pezzi da una moltitudine di coccodrilli che se ne contesero le parti più grasse.

Il giovane guerriero mi accompagnò indietro, verso la tenda di Layla.

Il cuore pulsava forte, forse l’avrei trovata cadavere.

Invece i suoi occhi erano vitali quando finalmente rientrai nella tenda.

![]()

Il tempo passava e le condizioni di Layla - molto lentamente - miglioravano, grazie alle cure attente e costanti dell’anziano Guaritore.

Ci vollero settimane affinché si riprendesse completamente.

Nel villaggio dove eravamo stati condotti, la Gallego era trattata come una Regina, forse perché la sua florida bellezza sembrava l’espressione allegorica della foresta circostante.

Inoltre, l’aver affrontato e superato una tale ferita le conferiva un’aura sacrale.

L’anziano Guaritore mi aveva garantito che nessuno ci avrebbe trattenuto con la forza, e d’altra parte il soggiorno era tutt’altro che spiacevole.

Layla era una donna troppo forte e indurita dalla vita per provare dolcezza e tenerezza verso un uomo, ma quella drammatica esperienza ci aveva uniti sotto un altro modo.

Il declino dell’Occidente si era compiuto, ma noi ci eravamo salvati, l’uno sull'altra.

Venne infine il giorno degli addii.

Il capo del villaggio aveva preparato una colorata cerimonia in onore di Layla, per festeggiare la sua piena guarigione e salutarla. Poi ci avrebbero accompagnato fin nei pressi di un attracco fluviale gestito da bianchi, non troppo pericolosi. Gli indigeni avrebbero comunicato, a mezzo tamburi, ai loro osservatori a valle, di verificare il passaggio di una barca con a bordo una donna dai capelli color mogano: in quella zona non ve ne era di sicuro nessun altra.

Le indagini della Polizia brasiliana sarebbero state blande, in molti svanivano in Amazzonia e spesso nessuno li rimpiangeva.

Le paludi non restituivano avanzi.

Noi comunque non avevamo niente da nascondere: Layla era stata aggredita, io l’avevo aiutata, non sapevamo altro.

Io, in particolare, non lo sapevo davvero.

Sembrava che tutto potesse filare liscio.

Il giorno degli addii, invece, si rivelò il giorno delle parole di troppo.

Al culmine della cerimonia, la Gallego si lasciò commuovere dal Guaritore che le aveva salvato la vita, e benché nessuno avesse finora osato chiederglielo, si fece scappare le fatidiche parole: «C’è nulla che possa fare per voi?».

Il Guaritore non parlò subito, ma intanto prese le mani della donna tra le sue, per farsi ascoltare meglio; e alla fine glielo disse: «Aiuta noi a ritrovare nostro tesoro».

Layla mi guardò, forse per prendere tempo, non credo chiedesse il mio parere, sapeva che l’avrei seguita ovunque.

«Come pensi che io possa riuscirci, mio saggio amico?».

Il Guaritore rispose anche a quella domanda: «Perché cattivo uomo bianco fatto venire te, in mezzo a foresta?».

Non sapeva solo guarire.

«Io non sapevo cosa volesse da me il cattivo uomo bianco. Mi sono fidata di lui. Ma accetto di aiutarvi».

Di sicuro la Gallego sperava di ottenere una ricompensa, in caso di ritrovamento dell'oro.

Il ritorno alla civiltà era rinviato.

![]()

Il mattino dopo ci mettemmo in marcia.

Non ci furono novità fino al primo pomeriggio del secondo giorno, allorché l’anziano Guaritore fece arrestare il gruppo e parlò con Layla: quella era la zona in cui il razziatore bianco, ferito e braccato, doveva essersi alleggerito del suo pesante fardello, allo scopo di accelerare la fuga.

Era come cercare il classico ago nel pagliaio.

Il Guaritore cominciò a gesticolare e a sussurrare una cantilena; quindi sfiorò lo stomaco di Layla.

Riuscì a parlare, senza muovere le labbra.

«Tu, maledetto! Hai avuto il suo sangue! Ora parla! E troverai il riposo!

Guida i miei passi verso ciò che è nostro!

A te, spirito maledetto, non giova il metallo del sole, né qui, né all'inferno dove sei diretto!».

Mentre ascoltavo basito, cercai di mettere in ordine i frammenti di quella sporca storia, riempiendo gli spazi vuoti con le ipotesi più plausibili.

Jack Sanders, un avventuriero razziatore, sebbene ferito gravemente, era riuscito a fuggire con il tesoro degli indios. Per cercare di sottrarsi al loro inseguimento, si era alleggerito dello zaino, contenente l’oro di cui si era impadronito, contando di riprenderlo in un secondo momento.

I suoi complici erano già morti, tranne una donna dai capelli color mogano... molto bella... con il camicione sbottonato... Layla Gallego.

Era sopravvissuto più a lungo degli altri, ma non abbastanza per riprendersi il tesoro. Le sue ferite lo tradirono. Però, prima di morire, versò qualcosa nell'orecchio di qualcuno, e questi versò a sua volta in quello di Monsen.

Altro che majorette, dunque! L’unico superfluo ero io.

Ero stato assunto per dare una parvenza di serietà scientifica alla spedizione.

Spengler aveva promesso a Monsen che nel caso la Gallego non fosse riuscita a individuare il posto (d'altra parte la giungla cambia continuamente aspetto), ci avrebbe pensato lui, evocando l'ombra di Sanders, di sicuro parcheggiata intorno all'oro, senza però spiegargli come.

In

effetti il razziatore aveva quasi raggiunto una zona sotto il controllo dei

bianchi, quindi gli indigeni non ebbero la possibilità di effettuare un setaccio

sistematico di quel tratto di foresta, né sapevano che Sanders si era liberato

dell'oro.

In

effetti il razziatore aveva quasi raggiunto una zona sotto il controllo dei

bianchi, quindi gli indigeni non ebbero la possibilità di effettuare un setaccio

sistematico di quel tratto di foresta, né sapevano che Sanders si era liberato

dell'oro.

Nel frattempo il Guaritore, in stato di trance, portandosi dietro Layla, riprese a camminare; giunto in una radura, rallentò fino a fermarsi; senza nemmeno guardare dove andava, si mosse verso un grosso semitronco di mogano, crollato al suolo forse a causa di un fulmine, quasi interamente ricoperto dalla vegetazione del sottobosco.

Sempre in trance, allargò il braccio, un guerriero gli strinse nella mano un machete e con forza innaturale per un anziano, con un colpo secco e quasi liberatorio, calò la lama sul tronco, fracassandolo come fosse cartone.

Il legno tintinnò…

Era stato svuotato dalla cupidigia degli insetti che amano il legno pregiato.

Layla lanciò un urlo e sembrò mancare, io la sorressi.

I guerrieri mostrarono l'oro al Guaritore: quel tronco cavo conteneva lo zaino di Sanders.

Il mogano, l'oro dell'Amazzonia...

Layla mi spinse via e crollò sulle ginocchia, singhiozzando: «Io lo amavo, maledetti...».

Il Guaritore scelse una collana, molto bella, d'oro massiccio, e gliela lanciò contro le ginocchia, con assoluto disprezzo, sia della collana che della donna.

«Portala via...», mi disse.

Per me non ci fu nessuna mancia.

Non avevo un caschetto di capelli color mogano in testa, io.

Un paio di guerrieri ci scortarono presso un punto di imbarco.

L'avventura era finita.

«Sono una cagna, l'hai visto, non valeva la pena di salvarmi».

Non replicai.

«Ho qualche anno più di te, ma non sono finita.

Insieme possiamo farci comodo, Pablo».

«Che facciamo?», stavolta replicai con una domanda.

«Mi

farò venire qualche idea, ma cambieremo zona, non ho intenzione di lasciare la

pelle in questa fogna verde».

Annuii.

Per me l'importante era rimanerle accanto.

Non so se chiamarla ascesa o declino, ma poco importa, quando ti strusci addosso una donna come Layla Gallego.

![]()

![]()

di Salvatore Conte (2024)

Era fatta.

L’oro c’era. E tanto.

Un

grosso deposito abbandonato dai belgi in fuga.

Un

grosso deposito abbandonato dai belgi in fuga.

L’olandese non si era sbagliato.

Con la mia fetta avrei potuto soddisfare i vizi di Layla.

Qualcosa, però, era destinato a non quadrare.

Proprio sul più bello, irruppero sulla scena quattro jeep.

Ci avevano pedinato, la giungla si affollava.

Nessuna esitazione, nessuna pietà, nessun avvertimento.

Tanto l’oro non si sgualcisce e non versa sangue.

RAT-RAT-RAT

RAT-RAT-RAT

RAT-RAT-RAT

Raffiche furiose, resistenza minima, la loro superiorità era schiacciante, l’effetto-sorpresa devastante.

A noi non restava che ripararci alla meno peggio e tentare una strenua resistenza.

Van de Kerkhof era stato giocato: uno squalo più grande di lui voleva mangiarselo e io c’ero finito in mezzo.

Fu in quel momento che Layla ebbe paura e tentò la fuga.

RAT-RAT-RAT

La falciarono con una raffica di uzi prima che riuscisse a scomparire nella macchia.

La Boyle inarcò la schiena, rimase in piedi e girò su sé stessa, mostrando il petto.

Layla intuì che avrebbero sparato ancora, per stroncarla definitivamente.

«NO!!», urlò con tutta la forza che le rimaneva in gola, implorandoli disperatamente con gli occhi, credo, dimenticando però di avere gli occhiali addosso.

Era grave, gravissima, ma forse non ancora condannata.

Quelli, però, volevano essere sicuri di non lasciarsi dietro nessuno, neanche le belle donne.

Si liberò degli occhiali, forse per mostrare la sua disperazione.

Ma non servì a molto.

RAT-RAT-RAT

Un’altra raffica impietosa.

Layla fu crivellata di colpi.

Benché la successione delle pallottole fosse fulminea, in quel lungo istante gli occhi della donna sembrarono sbarrarsi in veloci fotogrammi di allibita sorpresa, nel mentre incassava con l'addome, rinculando leggermente.

Erano davvero tanti.

Povera Layla. Adesso come avrei speso tutti quei soldi?

La camicetta bianca, perfetta per lei, volgeva rapidamente al rosso fatale.

Finito l'attimo, si schiantò in avanti a braccia molli.

«LAYLA!!», urlai con quanta forza avessi in gola, senza poterla raggiungere.

La sparatoria imperversava feroce, anche se la nostra fine era segnata.

Non mi rimase che tentare anch'io il tutto per tutto, buttandomi a capofitto nella macchia.

Fui più fortunato di Layla.

Mi riavvicinai soltanto quando gli spari cessarono e i motori delle jeep sfumarono in lontananza.

L’unico cadavere mancante, oltre al mio, era quello di Van de Kerkhof: un dovuto riguardo per il vecchio squalo.

Una delle nostre jeep era ancora intera.

Caricai in fretta il corpo di Layla, senza guardarla, sul posto del passeggero, come se fosse viva, e cercai di raggiungere un villaggio.

Non sapevo né quello che stavo facendo, né tantomeno dove stavo andando; ero in preda alla follia.

Layla mi cascava continuamente addosso, sferzata dalle vibrazioni della strada sterrata; ma dovevo stare attento che non cadesse dall'altra parte, la jeep era scoperta, un vecchio tipo molto essenziale, con pochissima carrozzeria, cioè tutto il contrario della libanese. Quell'aria da troia si prende solo in medioriente e lei l'aveva presa tutta.

Ogni tanto quasi cercavo di guardarla, con la coda dell'occhio; e la chiamavo; ma non arrivava alcuna risposta; era ovvio.

Tutta la figura era talmente scompaginata che non si capiva nemmeno da che parte fosse rivolta.

Avevo paura di fermarmi e di constatarne la morte.

D’altronde, con una quindicina di pallottole addosso, anche una come lei non poteva essere che morta stecchita.

Alla fine non resistetti più alla tentazione di fermarmi.

Dovevo averne la certezza.

«Layla…!».

La tirai a me, afferrandola per la camicia. Era sbottonata fino allo stomaco, la portava sempre così.

«Layla… parla… è tanto piombo, ma una come te…».

La strattonai.

Aveva la lingua arricciata sotto il palato, segno che si era irrigidita fino all’ultimo per cercare di resistere; una reazione istintiva, non sorprendente in una donna come lei, piena di sé, che avrebbe sperato di trovare una via di scampo anche di fronte a un plotone di esecuzione.

«LAYLA!», le urlai addosso, con il pericolo di richiamare attenzioni non gradite.

La libanese era tutta contratta, raccolta entro sé stessa, irrigidita.

Forse ero pazzo, ma sembrava ancora viva...

BEEP!BEEP!

BEEP!BEEP!

Le fracassai le orecchie con il clacson della jeep.

Si divincolò dalla mia presa e allungò la mano verso il volante, come se vedesse per la prima volta un'auto, o cercasse l'origine di quel rumore.

Il cuore mi suonò dentro come avessi premuto un'altra volta il clacson.

Layla aveva conservato un soffio di vita!

Mugugni senza vocali, mentre le mani tremanti si portavano sulla pancia, dove c’era la maggior parte dei buchi.

E la prima, faticosa parola.

«Ma…le…detti…».

«Bastardi…», le feci eco, mentre le tamponavo la pancia con l’ovatta della cassettina e le asciugavo il viso e il collo. Avrei dovuto farlo prima, ma ero sotto shock.

Poi le feci bere un goccio di whisky. E un altro ancora.

«Non hanno… avuto pietà…

Ma io… ho stretto… il culo... ho stretto... e sono… sono… voglio... non voglio... morire…».

Aspettava la fine tutta tesa, cercando in qualche modo di essere pronta a reagire, le mani sulla pancia, la bocca bella aperta per respirare con ansia e tanta faccia tosta per crederci malgrado tutto.

Layla Boyle stava lasciando pelle e tette su quella jeep, in un bagno fatale di lacrime, sudore e sangue, rimpiangendo una vita che stava schifosamente trattenendo a sé con ogni sorta d’artificio, compreso quello della camicetta sbottonata fino allo stomaco e relativo scollo.

D'altronde era il suo marchio di fabbrica. Lei stessa amava guardarsi lì dentro e lo stava facendo anche in quel momento supremo.

La sua prospettiva era diversa da quella di chiunque altro.

«Il cuore… e la testa… sono illesi... io… non sono… finita…».

Le piaceva illudersi, evidentemente.

«Hai ragione, ma ora risparmia il fiato».

Ripartii e raggiunsi un villaggio.

C’era uno stregone: era l’ultima possibilità.

Mentre quello tentava qualcosa, io le tenevo forte la mano.

«Bill… sei stato… la mia rovina…», recriminava la troia.

«Che vuoi dire? L’affare era andato in porto. I rischi c’erano, lo sapevi.

Quell'oro faceva gola a molti...».

«Guarda… come sono… ridotta… uno zombi…».

Lo stregone sorrise.

«Tu, allora... mi hai rovinato più volte, Layla.

Non potremmo lasciarci senza rancore?».

«Io... crepo… come dico io… da donna… che ci ha provato… fino all’ultimo…».

Vedendomi esitare, lo stregone intervenne.

«Tu parlare. Tenere impegnata donna».

«Mi dispiace, Layla. Tra noi non ha mai funzionato; e questi sono i risultati».

«Dovevo… scappare… con te…».

«Hai fatto sempre di testa tua, lo sai».

Stava per andarsene, gli occhi al cielo, la bocca spalancata.

«Layla…».

Un mugugno senza vocali. Era tornata nel limbo.

La Boyle soffriva terribilmente nel lasciare quel polposo impasto di carne.

Bill… Bill…

Diedi io un nome - con un po’ di fantasia - a quei gemiti gutturali.

«Sono qui, Layla», risposi a me stesso.

Lo stregone la riforniva di pozioni, la manteneva in un limbo, tra la vita e la morte. Usava anche siringhe, da queste parti si erano evoluti.

Bill, questa è la volta che mi decido a scappare con te...

Sognare non mi costava niente.

Però quando voltò leggermente il

capo nella mia direzione, mi venne un dubbio.

Però quando voltò leggermente il

capo nella mia direzione, mi venne un dubbio.

Oh! L'aveva detto sul serio!

E si sforzava di ripeterlo.

«Va bene... ho capito...

Ti fai rattoppare dallo stregone e poi scappiamo insieme».

«Ma...le...detto...».

«Sì, maledetto.

Ma io e te... insieme... noi siamo oro, Layla».

«Stronzo... ce ne sono... un paio... dure... da digerire... Cristo...».

Layla si era fatta i conti.

Tanto oro maledetto, un po' di pallottole da digerire, e uno stronzo a rimorchio.

![]()

![]()

CESSA DEL CONGO

CONTRO

VENERE DI KINSHASA

di Salvatore Conte (2025)

Il Rhino Express fila sul Congo come un coccodrillo famelico.

Nel sottofondo dei suoi barilotti di plastica si può trovare un po’ di tutto, come nello stomaco di quelle bestie immonde.

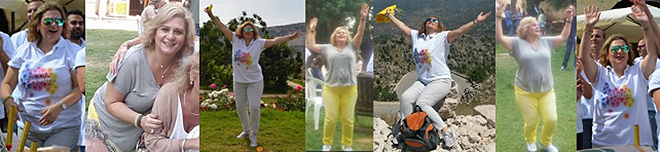

La Capitana del cargo si chiama Anna Frentzen, detta la Cessa del Congo.

Cinquantanni maturati a

perfezione, possente, bella, risoluta, malamente sbottonata nella sua

camicetta allentata e sdrucita, Anna fa piangere lacrime d’amore perverso lungo le

anse del grande fiume, ed è in grado di carpire con facilità i segreti dei

capi-tribù del Congo.

Secondo alcuni, non esisterebbe donna più bella al mondo; perciò è anche detta

Cessa del Mondo.

Pur tuttavia, commerci inconfessabili l’hanno ingrassata al punto da renderla troppo ingombrante.

È perciò che occorre trovare un contrappeso da opporle; e l’immagine è tuttaltro che metaforica.

Layla Boyle, detta la Venere di Kinshasa, ha il peso necessario all’impresa.

La Venere di Moravany fu rinvenuta nel 1938, lei - invece - una trentina d'anni più tardi, nel 1966.

Donnone di razza,

da salotto o da battaglia, morbido, bello, intenso, affetto da certa

splendida steatopigia, è ferocemente conteso dai capi-tribù di tutto il Congo,

alto o basso, belga o indipendente, popolare o democratico.

Donnone di razza,

da salotto o da battaglia, morbido, bello, intenso, affetto da certa

splendida steatopigia, è ferocemente conteso dai capi-tribù di tutto il Congo,

alto o basso, belga o indipendente, popolare o democratico.

Fasciata a perfezione dalle sue camicette allentate fino allo stomaco, Layla è l'incontrastata potenza del grande fiume, immagine sacra agli occhi degli indigeni.

Anna Frentzen e Layla Boyle: i pesi massimi dello Zaire!

![]()

Lo scambio avviene in mezzo al

fiume, lontano da sguardi indiscreti.

Lo scambio avviene in mezzo al

fiume, lontano da sguardi indiscreti.

Corna di rinoceronte e zanne d’elefante in cambio di molti, moltissimi dollari: i committenti non badano a spese.

La potente Cessa - fasciata morbidamente dalla sua camicetta ampiamente allentata, con bella vista sulle splendide tette a penzoloni - controlla attentamente la merce; secondo i capi-tribù del Congo, vale tanto oro quanto pesa.

Magnifiche creature vengono orribilmente mutilate per la vanità di stupide bestie. E con il concorso perverso di due potenze del grande fiume.

Quel corno tanto lucido e dolcemente ricurvo l'affascina fino a farla sudare.

È talmente catturata che non si avvede della trappola: i suoi uomini vengono fulmineamente liquidati da quelli della Boyle!

La Venere di Kinshasa, con un cenno del capo, indica di procedere.

I due sgherri si avventano alle spalle della Cessa, spingendola forte contro il corno, ben fermo nelle mani di Layla!

SZOCK

La bocca si allarga, gli occhi strabuzzano, la sorpresa la penetra.

Ma è un attimo.

Un ghigno perverso affiora tra le labbra: il Dio l'ha scelta, è entrato

dentro di lei.

E lei non lo deluderà.

A dispetto della mortale incornata, infatti, Anna sente forte la voglia di reagire, vendicarsi e inseguire una via di scampo: è la Cessa del Congo, bella e rabbiosa, non una comune mortale. Non sarebbe finita così.

E in ogni caso, avrebbe trascinato con sé la Venere di Kinshasa.

Intanto, però, la vendetta del rinoceronte è sotto gli occhi di tutti e dentro il ventre della Frentzen!

La Cessa del Congo è incornata dal Dio!

Ma non è finita: un altro cenno della Boyle e i due brutti ceffi si apprestano a spingere ancora più forte...

«Aspetta… così mi uccidi...

Sparirò per sempre... non... non mi farò più vedere...».

«Questo è sicuro...», replica freddamente la Venere di Kinshasa.

«Sono una bella donna... come te... non farlo...», insiste Anna.

Un lampo negli occhi di Layla. Ma è tutto inutile, l’eccidio della Frentzen è deciso.

La Cessa del Congo non ha scampo.

I due flagelli non si fermano fino a quando il corno non spunta dalla schiena della Frentzen!

![]()

Stavolta è la Venere a lavorare, sfilando il corno dal ventre della Cessa, mentre i due complici la tengono ferma.

SWISH

È fuori. Dolorosamente fuori.

Impazzita per la fatale incornata che non le lascia scampo, la Frentzen scivola giù e comincia a strisciare all'indietro sul ponte della nave, schiena a terra, inorridita, rabbiosa, decisa a guadagnare tempo, le mani a pressare con disperato zelo l'enorme buco da cui affiorano le sue stesse budella.

È tanta roba anche per una come lei.

Ora, la Cessa, tanto avida di denaro, avrebbe dato qualunque cifra per una chance di salvezza.

E nel frattempo, ansimante, cerca di incassare il colpo, spendendosi tutta.

La mitica Frentzen afferra disperatamente degli stracci sporchi d'olio e nafta per tamponarsi freneticamente il buco. L'infezione ci metterà molto più tempo dell'emorragia a ucciderla. Vuole provarci, vuole farcela.

I due, giunti a questo punto, si aspettavano una fine rapida.

Per certi versi delusi, per altri basiti e soprattutto ammirati.

«Di questa puttana che ne facciamo?

Sta lottando...».

«Della Cessa, vuoi dire?», la precisazione di Layla è un omaggio alla sua nemica.

Annuisce.

«La Cessa non molla facilmente, va finita.

L'ordine è di eliminarla».

«Prima, però... non potremmo divertirci un po'...?».

«E va bene. In fondo è il suo destino.

Ma state attenti, è pericolosa anche così...».

«Okay, capo, rilassati».

![]()

Layla - forte della sua possanza - sta scaricando nel fiume le carcasse dei due sgherri di Anna.

Evidentemente è intenzionata a prendere possesso del Rhino Express.

Sul suo motoscafo, agganciato al cargo per mezzo di una fune, farà salire uno dei suoi uomini.

Non appena avranno finito con la Cessa.

Il boccone, però, è troppo grosso per i due guitti di fiume.

SZOCK

RAT-RAT-RAT

La Frentzen è entrata in azione!

E qualcuno l’ha già preceduta all’inferno.

Nel momento culminante del maschio, quando la percezione della realtà si annulla, ha estratto un coltello dallo stivale e ne ha trafitto all'origine, in gola, i gemiti di piacere; un attimo dopo, allungando il braccio dietro un barilotto di plastica dove sapeva di trovare una uzi, ha fatto partire una misurata raffica contro l'altro… una pennellata d’artista, con perfetto controllo del brandeggio...

Lo scagnozzo è colpito al petto e finisce in acqua scavalcando involontariamente la sponda dello scafo. I coccodrilli del Congo piangeranno presto nuove lacrime.

Adesso è la volta di Layla...

«No! Come hai fatto?!».

RAT-RAT-RAT

La Venere incassa in pancia (!): è una vendetta efferata, una decina di pallottole tutte per lei (!), quasi a segarla in due (!), da un fianco all'altro, se non fosse per il tronco possente; gli occhi strabuzzano impazziti, per la paura e la sorpresa, nemmeno il tempo di accorgersi che la sua vita è finita e che lei - la Venere di Kinshasa - è morta ammazzata.

Un fatale eccesso di sicurezza.

L’impatto è violento anche per una come lei: la

Boyle allarga

scompostamente le braccia, indietreggiando per forza d'inerzia, in precario equilibrio,

di un paio di passi.

L’impatto è violento anche per una come lei: la

Boyle allarga

scompostamente le braccia, indietreggiando per forza d'inerzia, in precario equilibrio,

di un paio di passi.

Layla urta la trave di sostegno del ponte superiore, lo fa quasi crollare e stramazza lei stessa su un largo cassone di legno, il corpo a pancia in su, le braccia lunghe sopra la testa (come ad arrendersi), il sangue che cola lento dai buchi, un mortale stupore impresso sulla faccia pallida, più bella e intensa di prima.

La Venere ha avuto il fatto suo.

Se non è crepata, ci manca poco.

È mattanza di donnoni sul Congo.

«Anna… perdonami… mi hai fottuto... sto crepando…», la Boyle si guarda spaventata i tanti buchi che buttano sangue; da un paio di questi esce nero (!); è il suo fegato scoppiato (!); le ferite non le lasciano scampo e nemmeno molto tempo.

«Layla… mi hai costretto... ma adesso... basta...».

La Frentzen, sorretta dai suoi demoni, sembra avere ancora qualche energia da spendere.

Si rovescia a pancia sotto, portando un braccio a tamponarsi il buco nell'addome, mentre con l’altro cerca di accompagnare la spinta delle gambe, strisciando ventre a terra verso la Venere di Kinshasa.

«Layla… sto arrivando… non crepare…».

«Anna... aiutami… sto morendo...», la Boyle, tremante di freddo fatale, si è disperatamente incrociata le braccia sul ventre, cercando in qualche modo di reagire.

«Layla… dobbiamo tentare... ti porto... da un dottore…».

«Io... non volevo... devi credermi… fai presto… ho paura... dammi la mano...», si contorce su un fianco e lascia cadere un braccio fuori dal cassone, attendendo l'arrivo della Cessa, prima acerrima nemica, adesso compagna di sventura e ultimo miraggio di salvezza.

La Venere di Kinshasa prova a non pensare al suo destino, tira al massimo i freni, lotta, suda freddo, per non vomitare subito la vita.

Vuole almeno guadagnare un po' di tempo.

Con la bocca orrendamente spalancata, come un pesce fuori dall’acqua, compensa la mancanza d’aria.

Cerca di distrarsi un po' e di ritrovare coraggio, andando con la mente a quando irretiva i capi-tribù con i suoi balli sfrenati.

Ora balla per sé stessa, per tenersi la pelle con una danza propiziatoria; vuole ottenere la salvezza, ci proverà fino all’ultimo, con tutti i mezzi, compresa l’autosuggestione.

La Cessa, intanto, le ha preso la

mano.

La Cessa, intanto, le ha preso la

mano.

«Layla... siamo... sulla stessa barca...».

«Anna... io... m...u...o...i...o...», sussurra disperata.

In effetti il braccio si fa molle e cade a penzoloni, senza più controllo, dal bordo del cassone di legno, sopra cui la Venere è stramazzata dopo la raffica fatale di mitraglietta uzi, che l'ha raggiunta in pancia.

Layla è ormai cadavere. Ha fatto i conti con la realtà.

«Stupida puttana...», mormora tra sé la Cessa. «Io... non farò... la stessa fine... io... posso salvarmi...».

La Frentzen - intravedendo nella fine della sua nemica la sua stessa fine - cerca di rilanciarsi, rinnovando la rabbia.

E continua a strisciare fino alla cabina di comando.

Sorretta dalla sua indomabile volontà, riesce ad aggrapparsi al lussuoso timone del suo sgangherato cargo.

![]()

Il Rhino Express avanza a tutta forza, cercando di bruciare le tappe; il tempo scarseggia.

L’acqua scorre sotto la chiglia, il villaggio è ormai in vista.

L’ultimo obiettivo della Frentzen è lo Stregone Bianco, un medico belga che ha un laboratorio sulle rive del Congo.

Ha elaborato unguenti quasi miracolosi, in grado di cicatrizzare le ferite più devastanti; si dice inoltre che sappia distillare un plasma compatibile con quello umano; infine, che sia un esperto di sedazione pre-mortem.

Dalla riva si vedono arrivare il cargo. Lo conoscono bene. La sagoma del Rhino Express è inconfondibile ai loro occhi.

La barca, però, non rallenta, e punta dritta verso il villaggio.

Comincia a diffondersi un certo allarme.

Viene chiamato di corsa il capo-tribù; e lo Stregone Bianco.

Con il cannocchiale inquadra la cabina di comando.

C’è una donna al timone.

È la Cessa del Congo, in posizione da pilota automatico.

Non lontano, riversa su un cassone, un’altra donna: è la Venere di Kinshasa, dalle inconfondibili forme, il braccio rivolto verso la Cessa, che però non sembra prestarle attenzione.

Il capo-tribù ordina di sgombrare la riva.

Il Rhino Express è in rotta di collisione con il porticciolo del villaggio.

Lo Stregone Bianco mette a fuoco il cargo e scruta i dettagli.

La Venere di Kinshasa è scossa da strani sussulti, probabilmente è in fin di vita.

Si contorce su un fianco, la camicetta è zuppa di sangue, il volto nitidamente visibile, tirato e disperato.

Attanagliata dalla morte, si sbilancia e frana sul ponte, rotolando addosso alla fiancata di tribordo.

La caduta della possente Venere di Kinshasa sortisce un effetto che ha dell’incredibile.

La Cessa si sbilancia dallo stesso lato, la barca vira all’improvviso a dritta, schivando la riva prima dell’inevitabile disastro.

Il Rhino Express è duro a morire.

Il cargo è impazzito, gira su sé stesso diverse volte, scavando l’acqua.

Alla fine, però, il motore strozza e si spegne.

![]()

Non molto dopo, due lettighe trasportano altrettanti corpi, dirette al laboratorio dello Stregone Bianco, nascosto nel folto della giungla congolese.

La postura è la medesima.

Le braccia cadono a penzoloni fuori dalle barelle, le bocche sono spalancate, gli occhi dilatati e increduli.

Lo scontro fra le dominatrici del Congo è finito male per entrambe.

Violente, invasate, famigerate; ambedue potenti.

Il passo lento dei barellieri trasmette una terribile angoscia a chi osserva in disparte.

La mancanza di fretta è un segnale allarmante.

Neanche avvicinandosi, si riesce a distinguere il numero e la tipologia delle ferite, per quanto le camicette delle due donne sono fradice del loro sangue.

La Venere di Kinshasa è tuttaltro che sfrenata, stavolta.

E anche la Cessa del Congo, che di sfrenate ha sole le budella, sul punto di saltarle fuori dalla pancia.

Gli abitanti del villaggio, in triste processione, cercano di cogliere qualche lieve sussulto dai corpi, ma il sentiero accidentato non permette di distinguere tra semplici movimenti inerziali e latenti spasmi agonici.

A qualcuno pare strano che due donnoni tanto potenti si arrendano, si lascino diventare cadaveri, senza tentare un’ultima reazione.

La Venere di Kinshasa è pallida come uno spettro, con la bava alla bocca da entrambi gli angoli; si è spremuta a fondo, le ha provate tutte; ma troppe le pallottole incassate, difficili da gestire anche per una come lei; volto spento, occhi gelati, un braccio molle a penzoloni dalla barella: l'immane tragedia sembra inevitabile.

Si levano grida di disperazione dal villaggio.

C'è incredulità. C'è rabbia.

Sembravano invincibili e invece sono tornate al villaggio in posizione orizzontale.

Al malinconico passaggio, le

donne soffiano loro in bocca, rallentando le lettighe pur di mandargli aria e

provocarne un sussulto; piacciono a loro quanto agli altri, sono modelli perfetti

a cui ispirarsi.

Al malinconico passaggio, le

donne soffiano loro in bocca, rallentando le lettighe pur di mandargli aria e

provocarne un sussulto; piacciono a loro quanto agli altri, sono modelli perfetti

a cui ispirarsi.

La Cessa del Congo non sta di certo molto meglio.

Pezzi di carne viva si intravedono fra i grumi di sangue, lo sguardo è latente e desolato, come per il fallimento di un grandioso progetto.

Anche lei è circondata da avviliti

indigeni che esortano le loro donne a soffiarle in bocca. Il potere rigenerante delle compagne

è superiore, secondo le credenze locali.

Anche lei è circondata da avviliti

indigeni che esortano le loro donne a soffiarle in bocca. Il potere rigenerante delle compagne

è superiore, secondo le credenze locali.

E in mezzo a tutto questo, le dita della Cessa vibrano repentine!

È un sussulto, un segnale, è qualcosa.

Per la Venere la situazione è più complicata.

Ha il fegato spappolato ed è stata colpita in diversi organi vitali: stomaco, utero, pancreas... la differenza, pur sottile, si vede.

L’ha tirata per le lunghe grazie al fisico, ma adesso è troppo spremuta.

È per questo che intorno a lei si affolla la maggior parte delle donne.

Le soffiano in gola, impongono le mani, le sussurrano all’orecchio, mentre gli occhi tristi, fissi nel vuoto, della Venere di Kinshasa raccontano la fine della storia: un dolore inconsolabile per la vita perduta.

Ma c'è anche una disperata richiesta d’aiuto, se si legge sulle labbra morte.

Si allunga il passo, si cerca di far presto, i segnali delle due grandi potenze del fiume sono scarsi, ma quegli occhi - carichi di latente attesa - lasciano interdetti, spingono a tentare il tutto per tutto.

«Dentro!», lo Stregone Bianco porta i corpi all’interno del suo laboratorio, anticamera della morte.

Però Anna è stata di parola: l'ha portata da un dottore.

L’attesa del villaggio si protrae.

Sulla Porta di Dite.

![]()

![]()

di Salvatore Conte (2025)

SCIAFF!

Un bicchiere d'acqua gelata in faccia sa fare più male di un pugno.

E io che ho sempre pensato che a farmi male fossero tutti i bicchieri di whisky che butto giù. Che stupido.

Mi ritrovo sdraiato su un letto con mani e piedi legati, e la testa che mi scoppia, e il materasso che si abbassa di lato mi fa capire che accanto a me c'è qualcuno seduto.

«Bentornato nel mondo dei vivi, cowboy», la vista è annacquata, ma intravedo subito che questa è una gran brutta situazione.

«Voi aspettatemi fuori», fa un cenno e le due belle tirapiedi escono dalla stanza senza rifiatare. Gran belle fighe, la lesbica sceglie bene le sue compagnie.

«Finalmente soli.

Vediamo se le piaci quanto le è piaciuto il tuo amico Jim...», mi mette una scatola sul petto coperta da un panno di velluto rosso.

«Jim... cosa vuoi dire?», cerco di

schiarirmi insieme la voce e le idee, mentre lei tira via il velluto e la

trasparenza del contenitore mi fa vedere quello che ci cammina dentro...

«Jim... cosa vuoi dire?», cerco di

schiarirmi insieme la voce e le idee, mentre lei tira via il velluto e la

trasparenza del contenitore mi fa vedere quello che ci cammina dentro...

Uno schifoso ragno nero!

«Voglio dire che stamani è rimasta vedova del tuo amico...».

Jim... lurida bastarda!

Questa giornata di merda è cominciata una settimana fa, quando il mio uccellino di fiducia mi ha cinguettato che dalla Costa Ovest sarebbero arrivati due uomini con 20 chili di droga.

Come sempre mi ha fornito il profilo completo degli interessati, insieme ad altri fondamentali dettagli: qualità della cocaina, orario d'arrivo del volo, modello d'auto noleggiato, hotel prenotato. E numero di camera.

L'uccellino canta bene quando vuole e chiede il 10% dell'affare: 2 chili su 20 è una cifra ragionevole, a me e a Jim sarebbero rimasti 9 chili a testa, un quantitativo che ci avrebbe permesso di uscire dal giro.

Palle all'aria di giorno e in bocca a qualche puttana di lusso la notte.

Tre giorni dopo l'informazione, il lavoro è già stato fatto, pulito e semplice.

Troppo.

Siamo entrati nella camera 111 dell'hotel, pistole spianate e sguardi e modi di chi ci mette mezzo secondo a mandarti al creatore.

I due uomini della Costa Ovest non hanno fatto storie, hanno tirato fuori le due valigette, pesanti 10 chili di bella vita l'una, e sono rimasti inginocchiati nell'angolo della loro stanza, buoni e docili come agnellini.

L'uccellino evidentemente aveva fischiettato solo un pezzo della canzone, ignorando fra l'altro a chi appartenesse il copyright.

E l'ignoranza non perdona.

Chana… quella partita di droga l'aveva comprata lei, pagandola già per metà.

E noi gliel'avevamo soffiata sotto il naso.

Si era incazzata parecchio, sacrificando subito i due agnellini, ma prima di sgozzarli si era fatta descrivere le nostre facce e con gli identikit in mano ci ha messo poco a scovarci...

![]()

Nome: Chana.

Cognome: Budak.

Soprannanome: la Turca.

Nazionalità: turca a stelle e strisce.

Segni particolari: tutti.

Professione: traffico d’armi, d'organi e avanzatempo droga.

Hobby: omicidi e cose turche.

Copertura: scarsa.

Dress code: scollacciata per vocazione, in genere si sbatte in giro dentro una camicia bianca da uomo, lasciata molto sbottonata.

Gran brutta carta d'identità.

La Turca... non solo per le sue origini ottomane, ma soprattutto per il suo aspetto: pesante, greve, intossicante.

«Vieni qui, piccola...», prende la vedova nera con delle lunghe pinze e la toglie dal contenitore, mettendomela sul petto con una delicatezza che mi farebbe sorridere, se solo avessi un motivo per sorridere.

«Vedi di non muovere un solo muscolo, o un solo nervo. Non muoverti nemmeno con il respiro.

Al tuo amico per crepare è bastato fare mezzo secondo di tutto questo».

Sento le zampe che mi solleticano il petto e la bestiaccia sembra che mi guardi, aspettando che io faccia qualcosa. Giusto per avere la scusa di mordermi, come a dire che non è stata colpa sua.

Legittima difesa; e se ne tornerebbe nella sua scatola completamente scagionata. Innocente.

«Ti concedo 4 minuti e 11 secondi per dirmi dov'è la roba», prende da terra uno stereo e lo mette sul comodino. «La durata di questa canzone.

Trascorso il tempo, se non avrai ancora parlato, e se sarai riuscito a restare sempre immobile, le pizzicherò il culo e ci penserà lei».

Una maledetta bestiaccia nera e una canzone dei Kiss sparata a tutto volume, questo è il metodo che la Turca riserva ai suoi nemici per farli parlare; l'avevo sentito dire, ma avevo sempre pensato fosse una delle tante leggende metropolitane che circolano nei bassifondi del nostro ambiente.

Sbagliavo.

Qui di metropolitano c'è solo il

traffico che scorre caotico fuori dalla finestra e di leggenda nulla, le zampe

schifosamente pelose del ragnaccio ce l'ho addosso, concrete e reali come le

chitarre dei Kiss.

Qui di metropolitano c'è solo il

traffico che scorre caotico fuori dalla finestra e di leggenda nulla, le zampe

schifosamente pelose del ragnaccio ce l'ho addosso, concrete e reali come le

chitarre dei Kiss.

"Not for the innocent", conosco il pezzo delle quattro maschere di Detroit e so che siamo agli sgoccioli, devo decidermi. La bestiaccia è sempre qui, sul petto, e per ora riesco a tenerla ferma obbligandomi all'immobilità di un manichino da vetrina.

Ma l'altra bestiaccia... non si farà tenere a bada oltre l'ultima nota.

Le regole del gioco me le ha spiegate bene.

«Allora, cowboy...?», porta le pinze a mezzo centimetro dalla schiena della bestia. «I Kiss stanno per tornare dietro il sipario. E non faranno nessun bis».

Peccato, avrei ascoltato volentieri tutto l'album. Anzi tutta la discografia.

La canzone sfuma. Finisce. E lascia la stanza in silenzio.

La quiete prima della tempesta.

«Allora, dov'è la mia roba?», le pinze si aprono vicino al culo della bestiaccia, se si richiudono sono già all'inferno. «Non te lo ripeterò una terza volta, cowboy».

«La roba l'ho già venduta.

Non ce l'ho più», mi decido, parlando in apnea, sembro un robot.

Nei suoi occhi lampeggia una voglia tremenda di ammazzarmi subito, di toccare la sua piccola amica e lasciare che mi faccia fuori all'istante. O di spararmi lei stessa un bel colpo in testa.

Ma non può farlo. È obbligata a controllarsi.

Perché se crepo, crepano con me anche i suoi 20 chili di dollari.

«A chi?», se possibile la voce è più assassina dei suoi occhi.

«Toglimi questa bestiaccia di dosso e andremo insieme da chi...», eh no, Turca, non mi ammazzo con le mie mani.

Mi fissa in silenzio, inespressiva.

Deve soffrire molto a non potermi fare fuori.

«E se invece ti faccio secco e me ne sbatto della roba?».

«Non lo farai. Sono troppi soldi».

E se lo facesse davvero?

La Turca è pazza; e non credo sia un'altra leggenda metropolitana.

Ma rinunciare a tutti quei soldi sarebbe da sciocchi più che da pazzi.

Mi toglie da dosso la bestia, rimettendola nel contenitore di plastica.

«Ti farò fuori appena avrò riavuto la mia roba.

Hai solamente rimandato l’esecuzione della condanna, cowboy».

Un rinvio della pena, al momento mi basta questo. Almeno ho la possibilità di togliere la corda dalle mani del boia, per poi tentare di appenderci lui al cappio.

Si alza e fa rientrare nella stanza le sue amiche.

«Tiratelo su e andiamocene da qui».

«Cammina!», le amiche della Turca hanno modi sbrigativi, ma con i corpi che si ritrovano possono permettersi tutto.

La bionda e la roscia, belle e con le tette gonfie al punto giusto, come lesbica la Turca si tratta proprio bene.

![]()

Mi abbassano la testa e mi infilano in macchina: la bionda al volante a fare da tassista e io nei sedili posteriori in mezzo alla Turca e alla rossa, stretto a pressione fra due grosse paia di tette, che esplodono dalle rispettive camicette. Praticamente, l'uniforme del Corpo Giannizzere della Turca...

«Dove andiamo, cowboy?».

«Forse sarebbe meglio se...».

«Non sarebbe meglio un cazzo.

Dimmi dov'è che dobbiamo andare per riprendermi la roba», la Turca non concede nulla, nemmeno il tempo di finire la frase.

«All'Hangar 14. È lì che tengono la roba, pronta per le spedizioni.

Ma ci sono anche i cani da guardia. E sono armati.

Sarebbe meglio buttare giù un piano, prima di presentarsi così, senza invito».

«Anche noi siamo armate, cowboy», la roscia tira fuori un kalashnikov, e altrettanto fa la bionda, alzandolo nella mano, mentre con l'altra continua a guidare.

«Sei sempre convinto che i cani siano più armati delle cagne?».

No, Turca, sono sempre più convinto che qui ci lasceremo la pelle in parecchi.

![]()

«Fermati qui», faccio accostare la bionda a cento metri dall'hangar, dietro un mucchio di bidoni accatastati.

«Tieni, cowboy. Avremo bisogno anche della tua mira», la Turca mi passa una uzi, che di mira non ne richiede neanche un po'.

«Non hai paura che te la scarichi addosso...?», è veramente pazza.

«Non lo farai».

No, non lo farò. Sono pazzo anch'io, l'ho sempre sospettato.

«Prima di entrare, dimmi chi è quel bastardo che stiamo andando ad ammazzare.

Voglio sempre conoscere il nome di chi mando all'inferno».

La Turca è curiosa.

«Ora puoi dirmelo, ormai siamo sulla stessa barca».

Sì, una barca che punta sugli scogli...

«La Libanese...».

«La Libanese...?!».

Sì, lei, anzi Layla. La rivale più pericolosa della Turca.

«Allora ci sarà anche Sal Virgiliano...».

«Senza dubbio, lei lo tiene a catena...».

«Meglio così, salderò il conto a entrambi».

Ci avviciniamo all'hangar con le armi in pugno e la notte senza luna ci dà una grossa mano, nascondendoci a chi potrebbe venire subito a romperci i coglioni.

«Quattro più la vacca», la rossa ritorna dalla sua avanscoperta, il portellone lasciato semiaperto le ha permesso di contare quanti cani ci sono dentro, oltre alla padrona.

La Turca sbircia dalla fessura con i propri occhi.

«La tua amica si prepara a volare via», fa cenno verso un piccolo aereo parcheggiato al centro del grande capannone. «Magari ha programmato un bel viaggio ai Caraibi con la mia roba. Ma adesso le faremo cambiare destinazione».

Gran brutta situazione.

«Siete pronte?».

«Pronta».

«Pronta».

«E tu, cowboy? Sei pronto, o il puzzo che si sente è perché ti stai cagando addosso?».

«Quando vuoi, Turca».

«Lo voglio adesso», e si infila nello spazio lasciato aperto.

«Fermi tutti! Che nessuno provi a muovere un dito!», dal tono si vede che è un'esperta di queste gran brutte situazioni.

«Buttate a terra le armi!», la roscia le dà una mano nell'impartire le direttive.

«Anche tu, Libanese».

Layla ha una pistola infilata

nella cinta con cui si stringe la pancia; indossa una camicetta bianca da gran

puttana e una giacchetta nera.

Layla ha una pistola infilata

nella cinta con cui si stringe la pancia; indossa una camicetta bianca da gran

puttana e una giacchetta nera.

È costretta a mollarla.

Layla è una grandissima zoccola, faccia malata da bocchinara incallita, imbolsita e consumata, ma sempre la migliore.

È da poco venuta fuori, non si sa come, da un brutto cancro allo stomaco; però c’è chi dice che abbia solo guadagnato un po’ di tempo, che l'abbiano ripulita d'urgenza, ma con le metastasi che vanno avanti e l'avrebbero uccisa. Avrei voluto approfondire, ma non ne ho avuto il tempo.

«Che cazzo vuoi, cowboy...?», Sal si

incazza subito con me. «Mi sembra che noi l'affare

l'abbiamo già concluso ieri mattina», mi guarda più incazzato della sua voce.

«Che cazzo vuoi, cowboy...?», Sal si

incazza subito con me. «Mi sembra che noi l'affare

l'abbiamo già concluso ieri mattina», mi guarda più incazzato della sua voce.

«Tira fuori la roba o ti faccio secco prima degli altri, e tu, troia, stai ferma là!», la Turca mi toglie dall'imbarazzo di rispondere a un deficiente.

«Ho capito... hai voluto guadagnarci due volte.

Maledetto bastardo...».

Come al solito non hai capito un cazzo, Virgiliano. Ma non ho tempo per discolparmi.

Il pavimento dell'hangar è un tappeto di pistole, mitragliette e fucili a pompa, i cani da guardia di Layla sono stati ubbidienti e hanno mollato tutti i loro ossi metallici.

Sembra che la gran brutta situazione sia meno brutta di quel che pensavo.

Sembra.

«Andate all'inferno!», da una porta esce un tipo alto due metri con una mitraglietta stretta fra le mani.

Rat!Rat!Rat!

«Uhhh...!», la rossa si becca in pieno la raffica di pallottole.

I cani erano cinque e non quattro, il calcolo sbagliato l'hai pagato caro, lasciandoci le tette, bellezza.

La porta da dove è uscito è quella del cesso. Si può crepare anche per una pisciata, magari fatta in piedi.

Bang!Bang!Bang!

«Bastardo!», la Turca risponde subito e rimette a posto i conti.

Io mi butto dietro la carena del piccolo aereo, non mi va di fare la stessa fine, anche perché Sal e il resto del branco si sono ripresi i loro giocattoli e l'hangar è già diventato un poligono di tiro.

La Libanese è rientrata in gioco.

«Terry...», la bionda è accucciata sulla sua amica, la prende dietro le spalle e riesce ad arrivare insieme a lei fino alla mia postazione.

La roscia è sdraiata vicino a me, conto almeno cinque buchi.

«È sempre viva la tua amica?», sentendola lamentarsi, la mia più che una domanda è un'affermazione.

«Stai calma, Terry... ti porterò fuori da qui», la bionda le passa una mano fra i capelli rossi, prima di alzarsi e scaricare il suo kalashnikov verso gli uomini della Libanese. «Ohhh...!», riesce a centrare uno di quei bastardi, prima che una raffica la colpisca in pieno, buttandomela addosso di schiena. «Salva... la mia amica... ohhh...», e mi crepa con la testa appoggiata sulle ginocchia.

Non ti prometto nulla, bionda. Sarà già tanto se riuscirò a salvare la mia di pelle.

«All'inferno, cani!», intanto la Turca, riparata dietro un grosso bidone, ne ammazza un altro.

Adesso dovremo essere due contro tre. Qui è bene non sbagliare i conti.

«Tirami su... ohhh...», Terry si aggrappa ai miei pantaloni. «Mettimi seduta... e ridammi... la bestia...», l'assecondo, entrambi non abbiamo niente da perdere; la prendo e l'appoggio con la schiena al carrello dell'aereo.

E le metto in mano il kalashnikov della bionda, aiutandola a ricaricare.

«Quei bastardi... devono crepare... insieme... ohhh... a noi...», e guarda la compagna, riversa sul pavimento.

«Se ce la fai, inizia a sparare», voglio cambiare posizione, e da lì sparare all'uomo che si è nascosto dietro una pila di pneumatici usati.

«Ce la faccio...».

Rat!Rat!Rat!

È di parola, ce la fa davvero, la Turca sceglie sempre le migliori, e anch'io ce la faccio.

Rat!Rat!Rat!

Questa è la mia uzi. E quello era il penultimo uomo di Layla.

Due contro due. Più mezza Terry.

Bang!Bang!

«Maledetta puttana!», Virgiliano scarica un paio di colpi contro la Turca, entrambi fuori bersaglio.

Bang!

«Ahh...», a lei invece basta un colpo per beccarlo alla spalla.

«Uscite fuori, bastardi!», adesso li vuole sottomano.

A me non rimane che seguire il duello a distanza, sto portando la pelle a casa e non voglio schivare altre pallottole.

Resto con la mia uzi in mano, ma da questo momento sarò solamente un neutrale guardone.

Screek...!

Il rumore di una porta tradisce chi se l'è appena chiusa alle spalle.

WC, è sempre la porta di quel maledetto cesso.

La Libanese e Virgiliano si sono rintanati lì, la Turca l'ha capito.

La osservo mentre ricarica, calma, fredda, senza furia.

E adesso è pronta.

«All'inferno, bastardi...!».

Bang!Bang!Bang!

Bang!Bang!Bang!

La gragnola di colpi continua a oltranza ed è la porta stessa a cadere pesantemente in avanti.

Lo spettacolo ci concede l'ultima scena, tragica e comica allo stesso tempo.

La scena della morte di Sal Virgiliano e della Libanese di Las Vegas.

Sono seduti sul water, uno contro l’altra, in prima fila Sal, in seconda Layla, busto e testa leggermente inclinati all'indietro a trovare un appoggio che ormai non serve più.

È tutto finito.

![]()

«Quei due stronzi hanno avuto quel che si meritavano...».

«La tua roba è in due sacchi neri sistemati sui sedili dell'aereo.

Ci ho dato un'occhiata fra un colpo e l'altro».

«Allora adesso dovrei ucciderti...», la Turca mi rammenta la sua promessa.

«Ohh... Chana... aiutami...», la rossa è sempre maledettamente aggrappata alla vita e al carrello dell'aereo.

«Terry...», e adesso anche alla Turca, che la rimette in piedi sostenendola con un braccio.

«Vai a prendere la macchina, cowboy.

Mi servi ancora per un po’».

Sarebbe davvero tutto finito, se non fosse che alle mie spalle sento qualcosa spiaccicarsi a terra, qualcosa come uno stronzo cagato fuori dalla tazza...

Mi volto di scatto, appena in tempo per vedere il corpo di Sal a terra e una uzi spianata sulla porta del cesso...

Rat!Rat!Rat!

La roscia è falciata, la Turca è costretta a sacrificarla, tenendosela addosso per pararsi dalla raffica.

Proprio come ha fatto la Libanese, che ha usato il corpo di Sal alla stregua di un giubbotto anti-proiettile...

Non me la sento di intervenire, rimango neutrale.

Si scambiano i colpi, ma per il momento non c’è ancora scappata la morta.

Di questo passo, comunque, una delle due non tarderà a lasciarci il culo; se non entrambe.