![]()

![]()

![]()

Un gladio per

AnnA AgrippinA AugustA

![]()

![]()

UN GLADIO PER

ANNA AGRIPPINA AUGUSTA

di Salvatore Conte (2024)

![]()

Gli occhi profondi di Agrippina

indugiavano sul papiro. Il figlio la invitava al Miseno.

Gli occhi profondi di Agrippina

indugiavano sul papiro. Il figlio la invitava al Miseno.

L'Augusta indossava una tunica rosa con borchioncini centrali, allentati fino allo stomaco.

Il fisico era ormai quello di una cessa, nel linguaggio delle taverne imperiali, pur rimanendo sempre bona e prestigiosa: insieme a Messalina e a Poppea, formava il Triumvirato delle zoccole imperiali.

Però

doveva stare attenta, perché la pancia morbida di ciccia era

un richiamo irresistibile per qualunque

gladio.

Però

doveva stare attenta, perché la pancia morbida di ciccia era

un richiamo irresistibile per qualunque

gladio.

D'altronde, in pieno declino, stava ormai abbandonando ogni ambizione: si rassegnava a lasciare, disgustata, il tavolo del potere dove aveva mangiato per diversi anni.

![]()

«Lo sai come mi chiamano nelle

taverne, no?

«Lo sai come mi chiamano nelle

taverne, no?

La Sborchiata.

E hanno ragione.

Probabilmente pagherò per questo. Ma i Vati insegnano a cogliere l'attimo, che è un cazzo o una fregna, molto spesso.

A me Petronio piace moltissimo; come autore, intendo».

Mentre si preparava a partire, Agrippina si confidava con un Senatore.

Nerone era sessualmente pazzo di lei. Non aspettava altro che metterla a pecorina e incularla, stringendole i fianchi burrosi.

Adorava quelle zinne e la tunica sborchiata.

Anna si faceva fare tutto, perché sperava così di ammansirlo.

Gli piaceva infilarle dentro di tutto, sia in fregna che in culo, anche cose pericolose.

![]()

Dopo il banchetto dedicato a Minerva e i saluti di rito, il figlio la fece accompagnare via mare alla la villa di famiglia, presso il Lago Lucrino.

Un naufragio con il mare piatto: una circostanza davvero insolita, ma per Nerone il teatro non doveva ispirarsi alla realtà. Era creazione libera.

Per questo il tetto del baldacchino collassò senza causa apparente e nella nave si aprì una falla anche se non avvenne alcun urto.

Tuttavia Agrippina era scesa dal letto proprio in quel momento.

Quanto alla falla, la nave affondava molto lentamente.

Ci fu tutto il tempo di calare le scialuppe e salvare tutti.

«Augusta Signora, per dove dobbiamo remare?»,

chiese lo schiavo.

«Al Lucrino».

Anna aveva deciso di raggiungere comunque la propria villa.

Nascondersi tra la plebe di Puteoli le sarebbe giovato a poco: la sua presenza non poteva passare inosservata e qualcuno l'avrebbe tradita.

Tanto valeva contare solo su sé stessa e sul proprio fisico, e rimanere accanto al letto.

Passata mezzora, Agrippina, Acerronia e Manlio si ritrovarono a camminare lungo la sponda nord del Lago Lucrino, che non molto dopo si connetteva tramite un canale artificiale al Lago Averno.

Nerone intanto era avanti con i tempi, perché già gli era pervenuta notizia del

successo dal labbro di Aniceto, preoccupato dell’ira del Principe e

troppo fiducioso nell’opera di Nettuno. La madre era morta, colpita alla testa

dal crollo del tetto, finita dal ferro e sommersa dai flutti con tutta la nave.

Ma dopo che la vox populi lo raggiunse, Nerone esplose

d’una furia feroce, accusando tutti intorno a sé del più vile tradimento.

Nessuno aveva il coraggio di punire la madre per i suoi crimini; sebbene egli

omettesse le buone intenzioni di Aniceto.

Il nodo era da sciogliere o da tagliare. O crollava Cesare, oppure i suoi

ministri. Soltanto il sangue d’una vittima sacrificale avrebbe appagato la

Ragion di Stato.

Seneca guardò Burro. La situazione precipitava. Il Prefetto del Pretorio già per

una volta almeno aveva salvato la vita di Anna. Già per una volta almeno

era stato accusato di complicità con la cospiratrice. Non poteva più opporsi,

anzi gli era stato vietato di opporsi. E doveva egli stesso offrirsi al crimine.

Ma disse che era pericoloso istigare i pretoriani contro gli stessi membri della

Casa imperiale, e che - se l’avesse fatto lui, da solo - sarebbe stato un

pessimo esempio per loro tutti.

«Ma se tu hai compreso la necessità della sua morte, ora mi dirai chi è

l’esecutore più adatto», lo incalzò Nerone.

Alla fine, fu scelto un gruppetto di pretoriani liberi dal servizio, che avrebbero agito di loro iniziativa, per zelo nei confronti dello Stato, prescrivendo il suicidio alla cospiratrice.

![]()

Agrippina viveva l'ansia fatale del momento, ma rimirandosi sborchiata e toccandosi le zinne, ritrovò l'innata sicurezza.

Ripensò alle sue scenate con Burro e Seneca: facevano finta di odiarsi, ma piaceva anche a loro.

L'importante era aspettarli sborchiata e pronta a tutto.

Se poi le avessero imposto il suicidio, aveva già in mente un trucco.

Nel caso la situazione fosse precipitata, fondamentale era limitare i colpi, cadendo subito a terra, o crollando sul letto.

Conosceva un sistema per compensare le emorragie.

In ogni caso, non sarebbe rimasta uccisa. Era troppo importante per morire. Non sarebbe finita come una zoccola qualsiasi.

Anna era contenta di sé e si piaceva molto, anche adesso, matura e ingrassata.

Era probabile che al dunque Burro e Seneca l'avrebbero uccisa con un colpetto di gladio nello stomaco, senza infierire, per punirla duramente, ma lasciandole aperto un piccolo spiraglio, nel caso ci fossero dei ripensamenti.

Colpita e lasciata dissanguare, nella disperazione dei suoi sodali, lasciandole il tempo di vedere la morte in faccia.

Lei che trattiene a stento il sangue che le sale in bocca e che cerca di mantenere un contegno da Augusta, lucido e austero, con la segreta speranza di non ricevere altri colpi.

Quando i sicari vanno via, si sente eccitata per essere ancora viva, ha ancora tempo per raggiungere la salvezza.

Anna vedeva il suo futuro prossimo. Senza sbagliare. Mancavano solo i dettagli.

![]()

«Aspetta! Piano!».

SZOCK

«Potete stendervi sul letto...».

L'aiutò a farlo.

«Abbiamo ordine di non infierire. Un solo colpo; nello stomaco; due palmi di gladio; la longa manus del Principe e quella del popolo romano», e mostrò fino a dove arrivava il sangue, alzando la lama, a conferma della regolare esecuzione. «Questo è stato deciso da Burro e Seneca, che vogliono sapere se accettate la fine».

«Ringraziali... e di' loro... gnhh... che sfrutterò... l'occasione... gnhh...», a pancia in giù, con la faccia schiacciata sul lenzuolo e la bocca deformata dall'agonia, sputando sangue a ogni parola. «Un attimo...!», prima che il pretoriano se ne andasse, Anna lo chiamò a sé.

Si rivoltò supina, mostrando di nuovo l'ampia scollatura della sottile tunica sborchiata, che le cadeva perfetta sulle zinne imperiali.

«Come ti chiami...».

«Valerio».

«Ora... che hai fatto... gnhh... il tuo lavoro... dimmi... se ti piaccio...».

«Per me siete la migliore del Triumvirato, ma ho dovuto farlo».

«Toccami le zinne... Valerio... anche se hai fatto... un buon lavoro... Caronte mi tira per i piedi... due palmi sono tanti... mi hai sfondata... ma sei un bel ragazzo... e io... voglio rivedere... il mio assassino... ti farò Prefetto...».

Il pretoriano non se lo fece ripetere: affondò le mani nella tunica di Anna e le strizzò le zinne, trattenendosi a stento dal lasciarsi andare, quasi impazzito di fronte alla Sborchiata.

«Due palmi... il tuo... e quello... del popolo romano...».

Un rito a tutti gli effetti.

«Fatevi tamponare, non perdete tempo.

Addio».

Appena i sicari uscirono, Acerronia, Manlio, tutti gli schiavi e le ancelle si strinsero ad Anna con ogni sorta di sussidio.

«Ho avuto... un solo colpo... mi lasciano... un po' di tempo... e io... lo userò... per salvarmi... e schiacciarli...», disse ai suoi, sputando sangue.

Ma c'era tanta disperazione.

Il gladio non perdonava, lo sapevano tutti. E nonostante qualche piccolo privilegio, non le avevano lasciato scampo.

Era pazza a non accorgersene?

La fiducia in sé stessa di Anna sfiorava l'arroganza.

La fiducia in sé stessa di Anna sfiorava l'arroganza.

Ma il gladio piegò in fretta anche una come lei.

Sprazzi di lucidità, alternati alla perdita dei sensi, precedevano ormai la morte.

Ogni tanto Anna si risvegliava, tra un rantolo gutturale e l'altro. Tutti speravano che la storia andasse avanti a lungo, lei per prima, che li incitava a sperare, dicendosi sicura di poter sfuggire alla morte.

Ma due palmi di gladio erano in grado di stroncare anche una come lei.

Ebbe un sussulto di pancia, una mano si portò intorno al collo, per ricadere giù dopo qualche attimo...

Agrippina rimase con gli occhi fissi e attoniti, gli altri tutti a guardarla sperando di intravedere uno spasmo, mentre la notizia schizzò impazzita... con Anna che sembrava morta... il gelo che calava sui presenti... e occhi che fissavano occhi fissi... non poteva durare un altro po'? Era bello vederla trionfante a ogni risveglio... quasi sicura di salvarsi...

Nessuno aveva il coraggio di dire che era morta. Si sperava ancora, con il fiato sospeso.

Forse ci voleva qualcuno che - simbolicamente - le facesse cadere un braccio dal letto, a penzoloni nel vuoto: una brutta immagine, ma eloquente, che avrebbe risvegliato i presenti, i quali - altrimenti - sembravano esserci rimasti secchi, insieme a lei...

«Anna...», è il mormorio che le venne rivolto; mani le sfioravano lo stomaco, cercando di portare calore sulla ferita; altre mani le scrutavano il volto, alla ricerca di una reazione ormai impossibile.

Eppure il braccio scattò! Afferrò, mortalmente disperato, il polso dello schiavo! Anna si aggrappava!

«Erghh...», dopo aver vomitato un grumo di sangue, Agrippina non fece uscire una parola, anche un alito più del

necessario poteva costarle la vita.

Perfino intorno a lei non ci furono commenti, come se un bisbiglio di troppo

potesse ucciderla.

Perfino intorno a lei non ci furono commenti, come se un bisbiglio di troppo

potesse ucciderla.

Il fiato rimase sospeso: nessuno voleva far cambiare niente.

«Sembra sia tornata un’altra volta...», sussurrò uno schiavo, timidamente.

Rimaneva sempre la mano di qualcuno sulla ferita, a trasmettere calore e

compagnia.

Ora c’era la stessa incredulità di quando la si

era vista morta.

Agrippina sembra viva… Agrippina non è ancora cadavere…

«Agrippina vuole vivere… non respira nemmeno, per la paura di crepare…».

L’estasi era tale che qualcuno le sborrò accanto, sicuro di interpretare anche gli

umori degli altri.

Respiri soffocati confermavano tutto, la Sborchiata annaspava nella palude stigia,

con l'acqua fino al collo…

Bocca spalancata e occhi al soffitto, non sembrava averne per molto: l’aspetto e

la sorte non erano cambiati, ma l’esaltazione di vederla viva era tanta intorno

a lei.

Per come appariva stecchita prima, adesso sembrava che stesse bene, quasi a posto.

«Il piano... va avanti...», ha ripreso anche a parlare. «Non rimarrò uccisa... non basta... un colpo... per finirmi... io... io ci credo...».

Anna ci provava, anche se la sua fiducia appariva di sicuro caricaturale ai presenti.

Quantomeno appariva certo che la Sborchiata avesse la presunzione di beffare il figlio, dimostrandogli di saper reggere l'urto frontale di un gladio, cosa che a lui non sarebbe mai riuscita, e che comunque non avrebbe tardato a sperimentare...

Sono viva,

ci provo.

Vi ringrazio

per non aver

chiuso i giochi.

Noi tre...

il Triumvirato

più potente...

Vi aspetto, allentata...

Anche se sarà buio,

io vi sentirò...

la Sborchiata

Dettata la lettera, Agrippina si richiuse in sé stessa, con i freni tirati al massimo, stretta nella sua feroce determinazione - se non di salvarsi - almeno di tirare avanti il più possibile, anche con lo stomaco diviso in due.

Guardava fisso in alto e sembrava non respirare. Le borchie erano immobili.

Ma ormai tutti avevano capito il piano della Sborchiata.

Agrippina li provocava fino all'ultimo, anche in fin di vita.

Voleva evitare altro ferro, beffare il figlio, e ottenere la sua fetta di potere: tutto questo se riusciva a tirare avanti e a prendere per il pisello Seneca e Burro.

«Non possono resistermi... con le zinne... torno al potere.. e dirigo tutto...», ma il sangue che sputacchiava in giro la smentiva.

O forse voleva soltanto che il figlio prendesse la cosa come uno di quei folli giochi che lo divertivano tanto, di modo che non le inviasse contro altri sicari.

Ma la verità era al momento tenuta nascosta al Principe.

Per Seneca e Burro, Agrippina aveva pagato abbastanza: stava a lei giocarsela con il destino.

Quando poi arrivò la lettera, tremarono al pensiero che fosse ancora viva e vagheggiasse giochi di potere, invitandoli ad abbracciare la sua potenza.

Certo, sapevano che la sua sorte poteva cambiare nel giro di un attimo, lei stessa lo diceva nella lettera: "Anche se sarà buio, io vi sentirò...", in un passaggio di buon talento letterario; li invitava a scoparla, anche se priva di sensi o morta...

Agrippina voleva la vita e il potere, le due cose erano intrinsecamente legate. Cercava ancora - anche in limine mortis - di far pesare l'arrogante perfezione che incarnava ed esibiva sborchiata.

Seneca e Burro erano già a cazzo duro, e boccheggiavano come la stessa Agrippina in quel momento, a causa d'altro.

La sborra rese quasi illeggibile il papiro.

Avevano passato le ultime ore nel timore di ricevere la clamorosa notizia dalle loro spie. Erano stati gelati dalla notizia della morte; erano rimasti increduli; poi era subentrato il timore che la smentita fosse infondata.

Chiedevano continui aggiornamenti, nella speranza che - nel frattempo - Agrippina non si facesse sorprendere.

Quando perdeva i sensi, rimanevano attoniti, anche loro tramortiti.

Se Anna riprendeva a parlare, Burro andava subito a farsi una sborrata, come se la vedesse sborchiata davanti a sé.

Nella morte, l'immagine di Agrippina si gonfiava sempre di più... e l'idea di beffarne il figlio diventava sempre più allettante... tutto dipendeva da quei due maledetti palmi di gladio affondati nella Sborchiata... Anna stava colando a picco... l'amara verità che faceva gelare Seneca e Burro...

Potevano solo sperare che la sua voglia di tornare al tavolo del potere le desse la spinta necessaria per sfuggire alla morte, anche se continuavano ad arrivare notizie preoccupanti: Agrippina era un cadavere sborchiato, con le zinne sempre più sgonfie. Per lei si poteva fare ben poco. Anna stava prendendo tempo, in questo era stata brava, ma per tutto il resto Seneca e Burro scuotevano la testa, molto rattristati per la sorte della Sborchiata.

Come se non bastasse, Nerone voleva vedere il corpo della madre.

Gli era stato raccontato da Seneca, forse con un eccesso di vena letteraria, che la madre aveva accettato il suicidio come unica riparazione del suo crimine e - preso un cuscino per non vedere da vicino l'arma - si era fatta dare un pugio; quindi si era piegata sul ferro, ma senza la necessaria forza; perciò una guardia l'aveva spinta da dietro, finché la punta del pugio non le era spuntata dalla schiena, uccidendola.

«Mia madre è troppo grassa per essere trapassata da un pugio...

E poi il cuscino crea spessore: è evidente che intendeva salvarsi attraverso questo stratagemma! Io la conosco!», purtroppo per Seneca, Nerone era un critico attento delle sceneggiature altrui, sebbene molto indulgente verso le proprie.

Seneca dovette aggiungere che la violenta e reiterata spinta da dietro della possente guardia, le aveva compresso l'addome, consentendo al pugio di fuoriuscire dalla schiena, dopo aver completamente sezionato il cuscino.

Messa così, funzionava un po' meglio.

Nerone apprezzò la storia e per il momento troncò il discorso; ma, successivamente, volle sapere che ne era stato del corpo e quanto c'aveva messo a morire... e quali erano state le sue ultime parole...

«Nessuna, è morta sul colpo, mio Principe. Il cadavere è stato cremato subito, per evitare scandalose adulazioni», Burro aveva raccolto tutto il suo coraggio e aveva dato una mano a Seneca: quando c'è poco da dire, è meglio che a parlare sia il meno eloquente.

«La tunica... nel momento di morire... se l'era finalmente chiusa, quella zoccola?».

Dopo un rapido cenno d'intesa con Burro, era stato Seneca a chiudere il discorso: «No, è morta come ha vissuto, cercando di suggestionare le guardie, con le borchie allentate. Ma il ferro se l'è preso tutto, fino in fondo», con un velato doppio senso, che era sicuro avrebbe eccitato Nerone.

«Bravi...», un accenno d'applauso, come a teatro, e lo sguardo che cambiava velocemente.

Il Principe si ritirava con i suoi liberti.

Forse, nella sua lucida follia, era quello che più di tutti credeva nella madre e nella sua rara capacità di adattarsi a ogni situazione.

«Può anche darsi che io scriva un dramma per raccontare la sua morte ai Romani...

Aggiungerò qualche dettaglio, spero non vi offenderete...», aveva detto (e fatto), in un secondo momento. «Ho già qualche parola in mente...».

Mentre moriva, rimpiangeva che il Sommo figlio non fosse lì a vederla, sborchiata per l'ultima volta.

Il trucco del cuscino non era riuscito. Ora cosa avrebbe inventato?

Il ferro le era finito dietro la schiena, benché non fosse certo magra.

Poiché nessuno aveva il permesso di soccorrerla, si aggrappò al cuscino per tamponarsi la squallida ferita.

Rimase perciò a pancia sotto, sopra al cuscino stesso, con il grosso culo molto in fuori.

La paura era tanta, d'altronde lei stessa si era suicidata, chi poteva incolpare?

Perciò accadde qualcosa di orribile, che colpì molto i presenti (guardie, amanti, schiavi e squallidi curiosi).

La nobile Agrippina si pisciò sotto, anzi - a causa della sua anomala posizione e degli spasmi d'agonia che le avevano sollevato la tunica sopra il culo - spruzzò di augusto piscio tutto intorno, generando panico, ma anche libidine. Soprattutto.

Poi fu la volta di un'imperiale cagata.

La paura di morire era troppa.

Gli schiavi guardarono supplici le guardie, per capire se almeno questo potevano farlo.

Il disgusto nel volto dei valenti armati non lasciava dubbi.

Gli schiavi ripulirono la merda e il culo di Agrippina.

Se poi indugiassero troppo a lungo, questo neppure a Calliope è dato sapere...

La madre del Sommo figlio aveva la faccia schiacciata sul letto, rivoltata da un lato, con gli occhi fissi a guardare Caronte che la cercava.

I presenti si chiesero se un cadavere potesse cagare.

«Vi prego... solo un po' d'acqua...», un drammatico appello squarciò l'aria pesante d'attesa.

Una guardia annuì con un breve cenno del capo.

Agrippina bevve da una scodella, come la cagna che era.

Poi, vistasi perduta, lanciò l'ultimo dado.

Mandando un rantolo, si rivoltò supina, facendo cadere il cuscino dal letto, in modo che le zinne tornassero visibili.

Fece cadere nel vuoto un braccio, l'altro se lo teneva vicino alla ferita.

Voleva mostrarsi il più possibile disperata e zoccola, e senza dubbio lo era, vista la situazione e il fisicaccio da gran puttana.

Sperava ancora che qualcuno la salvasse.

Con gli occhi fissi al soffitto e la bocca spalancata, come quella di un pesce che - ingannato dalla marea - finisce intrappolato su una spiaggia, biascicò queste parole, sputacchiando sangue in giro: «Non voglio morire... cough... respingo il suicidio... ahh... chiedo perdono al Principe... ohh... accetto l'esilio.... hh-hhh...».

Agrippina boccheggiava.

C'era un clima di pesante attesa intorno a lei.

Ma lei voleva salvarsi a tutti i costi, perché allungando il braccio, si stirava addosso la tunica sborchiata, mettendo in rilievo le zinne e tutto il resto.

Agrippina si aspettava di essere soccorsa da un momento all'altro.

«Tu... bel giovane... cough-cough...», parlare le costava molto, «non vorrai... farmi morire... hhh-hh...», ancora un rantolo pericoloso, uno degli ultimi avvertimenti.

La madre del Sommo figlio, a sua volta Padre di tutti i Romani, si era rivolta a una guardia, sperando di trovare aiuto.

Ormai aveva ceduto al panico e si aggrappava a tutto.

«Vieni... ho poco tempo... cough... corri dal Principe... hh... e digli... che la madre... oh... vuole vivere...

Se si sbriga... hh-hhh... la troverà viva-hghh...», quest'ultima parola le si strozzò in gola.

Agrippina gemette, non riusciva più a parlare.

Era stata punita per la sua arroganza.

L'ultimo tentativo era andato a vuoto e aveva tirato fuori ormai tutto.

Tutti erano con il fiato sospeso, mentre cercavano di capire quanto le rimanesse.

Si chiedevano se la fine sarebbe giunta rapida, oppure dopo un ulteriore aggravamento.

Ci fu un'esclamazione collettiva di stupore, quando anche l'altro braccio cadde nel vuoto, oltre la sagoma del letto.

Si era dunque giunti alla fine dello spettacolo?

Pareva di sì.

Il sangue sgocciolava lento, dal centro infossato del letto al pavimento.

Gli ultimi appelli di Agrippina erano caduti nel vuoto.

Nessuno avrebbe mai fatto torto al Principe.

Solo lui avrebbe potuto salvare la madre.

Ma se pure una guardia, suggestionata da Agrippina, fosse corsa da lui per avvisarlo e partecipargli le sofferenze della madre, ebbene... sarebbe stato troppo tardi!

La madre aveva esaurito i trucchi.

«Hh-hh... hh...», riusciva ancora a mandare qualche rantolo, ma zinne e borchie erano ormai immobili.

I presenti trattenevano il fiato. Era finita. Non aveva trovato scampo.

Forse per non farsi vedere mentre moriva, almeno non da tutti, Agrippina ebbe la forza di girarsi su un fianco, l'occhio fisso sul nulla, l'altro nascosto tra le pieghe del lenzuolo; la bocca orrendamente spalancata.

Un cadavere sborchiato e scosciato.

Il gelo calò tra i presenti posti da quel lato.

Gli altri, invece, pensavano fosse una reazione che mostrasse forza.

Capirono dallo sguardo attonito dei primi che la situazione era precipitata.

Tutti si accalcarono dallo stesso lato, per guardare Agrippina nell'occhio rimasto fisso.

Nessuno aveva il coraggio di toccare il corpo.

C'era incredulità e panico.

Agrippina non reagiva.

Nessuno credeva che potesse salvarsi, ma lo spettacolo era stato altamente drammatico e avrebbero voluto che proseguisse un altro po'.

Della Sborchiata nessuno era mai stanco. Solo il Sommo figlio aveva avuto il coraggio di liberarsene.

«Padrona... Padrona...», la invocò uno schiavo.

«Al momento, Calliope mi ha seccato il labbro.

Vedrò poi se concederle qualche altro rantolo...».

Una guardia intuì occorresse una prova.

Infilò la retropunta di un pilum nel culo di

Anna.

«Uuhmmm…».

Un gemito, il muggito della vacca imperiale si liberò nell’aria.

La guardia ritirò l’arma.

L’esperimento aveva sortito i suoi effetti.

La zoccola imperiale, benché alla deriva, non era ancora affondata.

«La finirò domani… o forse rimarrà incompiuta: dà più mistero alle opere…».

Agrippina aveva ritrovato un po’ di fiato e

riprese a sperare.

«Vieni… cough-cough…», chiamò la guardia con la mano lurida di sangue, affinché

si avvicinasse.

«Cough-cough… ho le budella… che mi stanno

uscendo fuori… ti faccio un bocchino… cough… se mi fai

tamponare…».

Un nuovo orrore si faceva avanti.

Sotto la tunica, all’altezza dei fianchi, era visibile un grosso rigonfiamento.

Ancor prima che la guardia sollevasse il lieve tessuto, tutti avevano capito,

inorriditi.

«Vi siete mossa troppo!», la rimproverò la guardia. «Guardate come siete

ridotta!».

Ma intanto approfittò dell’occasione e infilò il cazzo già duro nella bocca di

Anna, mentre con un cenno autorizzava gli schiavi a

portare soccorso.

Bende, spugne, sali: tutto arrivò in un attimo, già pronto, mentre anche lui

arrivava.

Agrippina si bevve tutta la sborra, perché era energia e vitalità.

Lui aveva il cazzo tutto sporco di sangue.

«Ascolta… bel giovane… cough…», gli parlava con un filo di voce.

«Io… sono vedova… ahh... tu chiederai… ohh… la

grazia… cough… per tua moglie… vivremo in esilio… cough… insieme… la

Sborchiata… sarà tua… hh-hhh…».

La guardia attese il responso del popolo.

«Evviva!», «Auguri!», «Complimenti, gran sorca!», questo venne da un suo

compagno.

E visto che, tra i curiosi presenti, c’era anche un Sacerdote di Iside, e i testimoni d'altronde non mancavano,

la cosa fu presto fatta, anche perché di tempo

non ce n’era molto.

Lei lo sposò senza neppure conoscerne il nome, che comunque era Marco.

Giunta la risposta del Principe, che per sua munifica grazia concedeva alla

madre l’ultimo desiderio, Agrippina fu trasportata in lettiga fino al

porto, dove venne imbarcata per la Corsica, luogo d’esilio a vita, sebbene il termine

apparisse decisamente sarcastico.

«La andassero a cercare lì, i babbei di Roma…».

Infatti, durante la navigazione, che in fondo

era anche un viaggio di nozze, sebbene il marito la rifornisse con regolarità

di sborra, la misera Agrippina fu quasi affondata da un

nuovo aggravamento, mentre le budella continuavano a uscirle

fuori, a causa della tosse convulsa e della tremenda ferita.

Con le viscere in mano non si va da nessuna parte, solo lei aveva avuto la

presunzione di farlo.

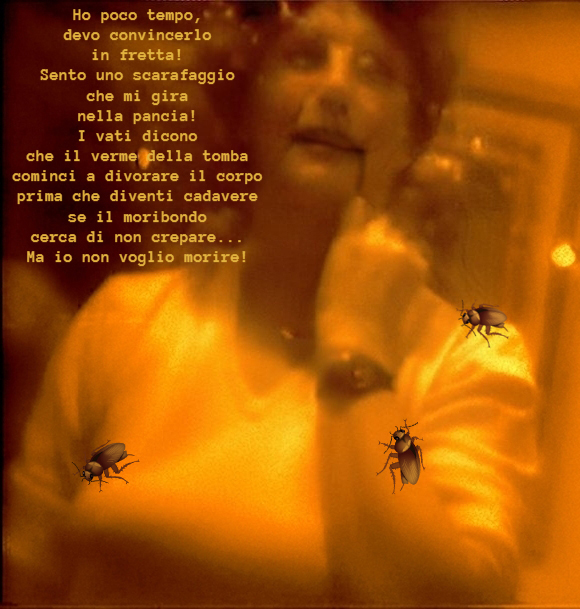

Si racconta che quasi delirando parlasse di scarafaggi nella pancia, e che uno di questi fu effettivamente visto

uscire dalle budella scoppiate; un altro sembrava muoversi sotto pelle, un rigonfiamento di grandezza verosimile si

spostava lentamente, scavandola e mangiandola.

Fu il marito a reagire. Con uno spillone punzecchiò la protuberanza e quella

cessò di muoversi.

Un terzo scarafaggio, Agrippina lo vomitò

dalla bocca, annegato nella sborra!

Erano di certo prodigi funesti, che la volevano cadavere prima dell’ultima

clessidra.

Ma lei non era stanca di vivere, nemmeno in quelle condizioni, e faceva progetti con il marito, per

lusingarlo e non farlo pentire,

arrogante e insolente come sempre, verso

l'intelligenza altrui.

Per le zinne di Anna, per una sorca morente, suggestionato dagli ultimi sussulti della famosa Sborchiata, Marco si era rovinato per l'intera vita.

«Sono soddisfatto di te e di come stai gestendo la situazione, moglie mia», pare che disse, per lusingarla a sua volta.

Ma la verità era che gli scarafaggi infernali si stavano mangiando la moglie sotto i suoi occhi...

«In Corsica nessuno dovrà vederti in queste condizioni, a parte i medici.

Non sarebbe dignitoso per te, Somma Sborchiata».

«Nessuno... deve vedermi... uhh... né sapere...

Ho i freni tirati... cough... e questo... mi fa stare tranquilla...

E anche tu... lo sei...

Noi due sappiamo... cough... che saro curata... ohh... e che troverò... una via di scampo... uhh...

E che tornerò... al potere... cough... nessuno... può togliermi dalla scena... ohh...

Ma gli altri... ohh... non devono sapere nulla... cough... sulla sorte di Agrippina... cough...

Altrimenti... mi avrebbero uccisa... cough... con altri colpi...».

Poco lucida, Anna sovrapponeva i concetti, il suo era quasi un delirio.

«Forse pensavano di farti soffrire, Anna... o che saresti comunque morta nei giorni successivi...».

Marco sapeva rispondergli a tono.

«Tu sai... che questo... uh... non può accadere... cough... ho i freni tirati... cough...

Sapevano... che mi sarei salvata... ohh... e mi hanno evitato... cough... il colpo di grazia... uh...».

Agrippina continuava ad alimentare - anche con rabbia - le proprie illusioni, incapace di accettare il proprio destino, che pure le mandava segnali precisi.

Marco, invece, stava rivelando la sua natura perversa, divertendosi a mettere in discussione le scellerate certezze della moglie, che anziché comprendere la misera fine che l'attendeva, pensava ancora di beffare tutti e sognava un ritorno al tavolo del potere...

«Tu... ancora non mi conosci... Marco... cough... io sono potente...», e gonfiava le zinne, pensando con quelle di ottenere tutto.

«Adesso, però, Potentissima Sborchiata, stai attenta a non farti sorprendere,

non abbassare la guardia... il viaggio è ancora lungo...», Marco ricambiò l'arroganza della moglie con una velata minaccia e un triste gioco di parole.

Non era l'ingenuo che Agrippina pensava.

«Dubiti di me... Marco...?».

«No, io credo in te, Anna.

Ma un pugio ti è uscito dalla schiena... e pezzi di budella dalla pancia...».

«Sì... è vero... ma il colpo... ahh... non mi ha uccisa... cough... non è mortale...

Io stessa... l'ho indirizzato... uhh... come volevo... cough...

Ero allenata a questo... ahh... le budella... torneranno al loro posto... cough...».

«Senti ancora gli scarafaggi dentro di te, Anna?», le parlava senza guardarla in faccia, gli occhi fissi tra le zinne morenti.

Ma la Sborchiata era contenta, se lui era soddisfatto, lei non avrebbe avuto sorprese.

Ci teneva a consumarsi fino all'ultimo, senza che a qualcuno venisse in mente di giocarle brutti scherzi...

«Sì... uno... ohh... non te l'ho detto... cough... per non farti preoccupare... cough...».

«Anche uno può ammazzarti, se si mette a scavare... deve uscire fuori...

Ma adesso, basta... non parlare più, parlare ti fa tossire, e la tosse ti spinge fuori le budella...

Non devi aggravarti, o tirare i freni non basterà più...

Anche l'ultimo scarafaggio uscirà fuori!».

E Marco ebbe ragione, per Bacco e Priapo!

Ma senza averne capito le conseguenze!

Era pur sempre una guardia, dopotutto!

Infatti, nonostante tutti gli sforzi di Anna, sempre attenta a cogliere ogni segnale della fine, un mancamento agghiacciante colse l'Augusta Sborchiata poco prima dell’approdo!

E uno scarafaggio fu visto uscirle dalla bocca spalancata!

«Maledetto!», il marito della Sborchiata lo infilzò a terra con la punta del pugio.

«Ma da dove vengono?».

«Dall’inferno. Non li vedi mai entrare, ma solo uscire, perché si producono nel

corpo di tua moglie, già immerso fino al collo nella palude stigia,

densa e lurida.

Però non tutti recano maleficio», spiegò il Sacerdote di Iside, che aveva celebrato il matrimonio.

«Fra di loro ve ne sono alcuni, noti agli Egizi, che hanno il potere di ridare la vita o impedire la morte.

Questi sono i più difficili da vedere. Ma ne basta uno.

Uno solo di loro avrebbe la forza per capovolgere la clessidra di tua moglie, o di rovesciarla, fermando la sabbia, se ne resta ancora».

Malgrado le fantasiose speranze agitate dal prete, la poca sabbia rimasta nella clessidra di Agrippina aveva continuato a cadere, perché si dice che la Sborchiata fosse giunta cadavere in Corsica, anche se le tendine della lettiga erano tenute chiuse, durante il trasbordo alla villa dell’esilio.

Non sempre al Vate è dato dissipare la nebbia delle Muse!

Se il fato è potente, il

dubbio

lo è di più!

Comunque i suoi trucchi non le erano serviti a niente, se non a dare materia a

questo spettacolo, in cui vengono sviscerate le ultime ore

da Imperatrice di Anna Agrippina Augusta - madre del Sommo Figlio, Padre di tutti i

Romani - alla deriva con le budella in mano, in mezzo

agli scarafaggi, pisciando e sborrando dalla pancia, per tacer

d’altro!

Certo non si può negare che lo spettacolo della bagascia imperiale - sborchiata fino allo stomaco, con le zinne

sudate, la bocca spalancata, gli occhi fissi al cielo, le mani a trattenere disperate un ammasso di

budella schizzate dalla pancia, la tosse che infierisce, e i gemiti gutturali

con cui invoca la salvezza, ingoiando nel frattempo sperma che le schizza

poco dopo dalla pancia,

con gli scarafaggi che se la mangiano da

dentro - non si può negare -

dicevamo - che sia stato un grande spettacolo della nostra Storia, per quelli

che lo hanno visto e per voi che lo vedete tramite me!

E tutto questo per un umile pugio affondato senza timore reverenziale e mal digerito dalla vecchia zoccola!

«Applausi scroscianti, passerella e sipario: credo proprio - tempo una decade - che nessuno si ricorderà più di Ovidio!

Nelle feste della nobiltà Romana sarà inscenato unicamente il mio sommo dramma!».

![]()

«Questa

è per te... l'hai guadagnata... sul campo...

«Questa

è per te... l'hai guadagnata... sul campo...

Altri valorosi... e intimi... devoti... la possiedono...».

Anna porse a Manlio l'armilla d'oro del suo sodalizio, ma non aveva la forza di

stringergliela al braccio, come era solita fare in questi casi.

Pollione era diviso tra esaltazione e angoscia.

«Giovane Senatore... col tempo.... maturerai... uno stile più asciutto...

più latino...

E racconterai... ai posteri... qualcosa... di ciò che accadde...

Tacitamente...

Ora... siamo stretti... come l'armilla... al tuo braccio...

Sborrami accanto... e toccami le zinne...

Del domani... non v'è certezza... Manlio... e ciò... è tanto più vero... per noi due…

Ma se l'inferno mi aiuta... posso... ancora... raggiungere... potere... e salvezza...», gli occhi al soffitto e la bocca spalancata; e un leggero spasmo della pancia a tranquillizzare tutti.

![]()

«La ferita non si rimargina. Agrippina soffre di continue emorragie».

«Anche se costretta a governare Roma con lo stomaco diviso in due, il potere rimane diviso in tre».

«Soffrire fa male, sfuggire alla morte è difficile, ma se soffri e annaspi nello Stige, nessuno ti tocca», raccontava agli intimi. «L'importante è tirare avanti, sborchiata come sempre».

Una filosofia spicciola, ma efficace.

![]()

9 giugno 68 d.C.

![]()

![]()

![]()